J SPIRITS、プリントサピエンス活用で印刷業の全体最適化を

生産の自動化で生産性向上へ[岡谷 雄次 事業推進室長に聞く]

紙媒体での大幅な売上増加が難しくなる中、いかにしてコストを削減し、利益を生み出していくかが印刷業界の課題となっている。その解決のためには、「見える化」により全体最適化を図ることが重要であり、(株)J SPIRITS(本社/東京都千代田区、地代所伸治社長)事業推進室の岡谷雄次室長は、「その実現にはMISの活用が不可欠」と指摘する。全体最適化を実現するとともに、他システムとの連携により「印刷DX」も実現できる印刷業基幹業務管理システム「プリントサピエンス」について岡谷室長に聞いた。

プリントサピエンスは印刷業向けのMISを代表するシステムの1つで、ユーザーは全国300社以上。Webサイトで常にユーザーから意見を吸い上げ、定期的なバージョンアップを継続的に行っている。更新はメディアで上書きするだけのため簡単に行える。使い勝手が良く、「ユーザーから寄せられる様々な要望や、多様化するニーズを真摯に受けとめ、成長戦略と差別化戦略に貢献できる」(岡谷氏)ことを最大の特長としており、他社システムへの乗り換えもほとんどないようだ。

プリントサピエンスは、川上から川下(見積・受注・売掛・発注・買掛・在庫・原価)まで、すべての工程を一元管理できるため、「全体最適化」を実現する。岡谷氏は「1つの工程に使用するソフトだけを使用しても、『見える化』はできないためコスト削減や生産性向上にはつながらない。MISを活用し、『見える化』により全体最適化を図ることで、生産性向上や利益向上を図ることができる」と、全体最適化にMISは不可欠であることを強調する。そして、数あるMISの中でもプリントサピエンスが持つ大きな特長として、他システムとの連携を挙げる。

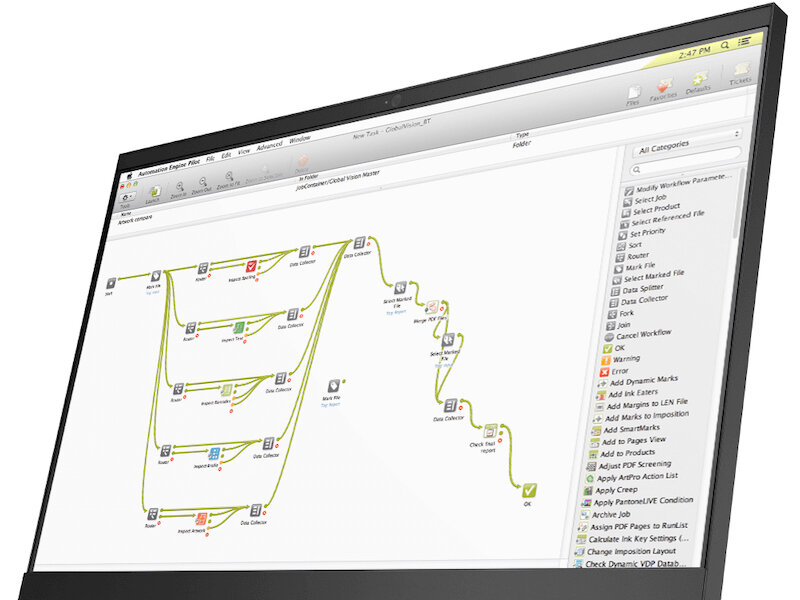

「プリントサピエンスを中心として、プリプレスからプレス、ポストプレス、最終の出荷工程まで、さまざまなデバイスやシステムと連携している。これにより、全体最適化、スマートファクトリー化だけでなく、『印刷DX』にもつなげることができる」(岡谷氏)

プリントサピエンスが発行するJDFは、EQUIOS、XMF、Prinect、KP-Connect、iCE-LiNKなど、各社のワークフローと連携している。さらに昨年には、新たにリコーの印刷ワークフローシステム「BatchBuilder」、デジタル印刷システム「RICOH Proシリーズ」とも連携した。また、富士電機ITソリューションの「QuickPlan(クイックプラン)」は、AIを利用し、最適な配送・巡回ルートを立案するクラウドサービスとも連携する。スピーディーかつ正確な製造指示の転送を実現するため、生産性の大幅な向上が可能になる。

また、各工程を最適化する機能として、多くのユーザーから支持されているのが「見積自動計算機能」だ。「煩雑な印刷見積り作成業務のデスクワークを軽減できる。見積りデータから作業指示、JDFの発行、生産現場への明確な指示が可能になり、事故の削減につながる」(岡谷氏)

このほか、営業と制作部門の最適化を図る機能として、校了・下版日時を守ることができる管理・業務プロセスを推進している。生産管理部門を最適化する機能としては前述のとおり、プリントサピエンス側の受注情報と工場のデバイス機器の連携により、生産性を大幅に向上することができる。

「経常利益5%をあげるのは大変だが、1時間の5%は3分。1日あたり社員1人分で24分の時間を短縮¬できれば、30名だと1日で720分の時間を短縮でき、社員1人分以上の生産時間の創出につながる」(岡谷氏)

さらに、JMF、CSVで工場の生産情報をリアルタイムに収集することにより、原価把握、進捗情報、刷了情報などを自動で受け取ることができることもプリントサピエンスの特長である。

見える化ボード、電子請求、用紙EDI発注などの機能も充実

機能強化を継続的に行うプリントサピエンスは新機能も充実し、ユーザーから好評を得ている。

まず、「見える化ダッシュボード」は、全社・営業所・課・グループ別に月毎の売上目標、目標付加価値、目標固定費を設定することにより、プリントサピエンスにログインする都度、目標額と実績額および見込額、そして達成状況(率)が画面に表示される機能。また、クレームなどによる再作業の損金の限度額を登録できるため、ミス発生の削減を全員に「意識付け」することができるようになり、会社収益の向上を支援することが可能になる。

また、電子請求書発行システム「楽々明細」との連携も開始。これにより、請求書の封入や発送、事務処理の作業負荷を削減できる。また、配送物流が増える中、営業・顧客からの配送先情報とも連携。ヤマト運輸、佐川急便などの宅配、出荷指示連携を実現し、川上から川下までの全体最適化を実現できる。

「物流工程は煩雑で人手もかかるが、利益を出すのが難しい工程の1つ。ヤマト運輸の物流システムなどとも連携しているため、そのコストも『見える化』することで利益を出せる仕組みづくりが可能」(岡谷氏)

そしてさらに、岡谷氏がプリントサピエンスと紙卸商との連携を推奨するのは用紙手配の自動化機能だ。「紙の手配は印刷会社にとって毎日の作業。これを理想的なEDIシステムを使用して受入れ、検収、支払いまでを自動化することができる」(岡谷氏)

同社はpage2023に出展し、これらの新機能や連携機能によりDX化を推進するとともに、印刷会社の各部署の業務プロセスの改善を推進するプリントサピエンスの機能を紹介。加工高を上昇させ、印刷会社が勝ち残る手法を提言する。

「生産管理の最適化により、スマートファクトリー、DXを実現することができるプリントサピエンスを紹介する。これからも当社は、プリントサピエンスの機能強化を継続的に行い、印刷業界に最適なMISを提供していく」(岡谷氏)

同社では2023年も、見積・受注から制作、印刷、製本、配送までの自動化を推進していく。全国のユーザーのインボイス対応もサポートしていくということだ。