藤原製本、RFID活用で在庫管理のDX化実現〜パレットや部材を探す時間を短縮

「パレットが見つからない」、「工具が見つからない」など、数多くの部材を取り扱う製本工場では、作業を開始する以前の「段取り」に多くの時間を費やしている。1つの部材を探すのに30分以上の時間を要することも少なくないようで、これでは作業開始後の生産性をいくら高めても効率的とは言えないだろう。藤原製本(株)(本社/京都市西京区、藤原智之社長)は、このような無駄な時間を削減するため、電波が届く範囲でモノの所在を突き止める機能があるRFIDとICタグ、スマホの検索アプリを組み合わせ、パレットや工具などの捜索時間を短縮するシステムの運用を2021年11月に開始した。このノウハウを自社だけでなく、同業の製本会社や印刷会社、出版社などにも提案し、業界全体の在庫管理のDX化に貢献していく考えだ。

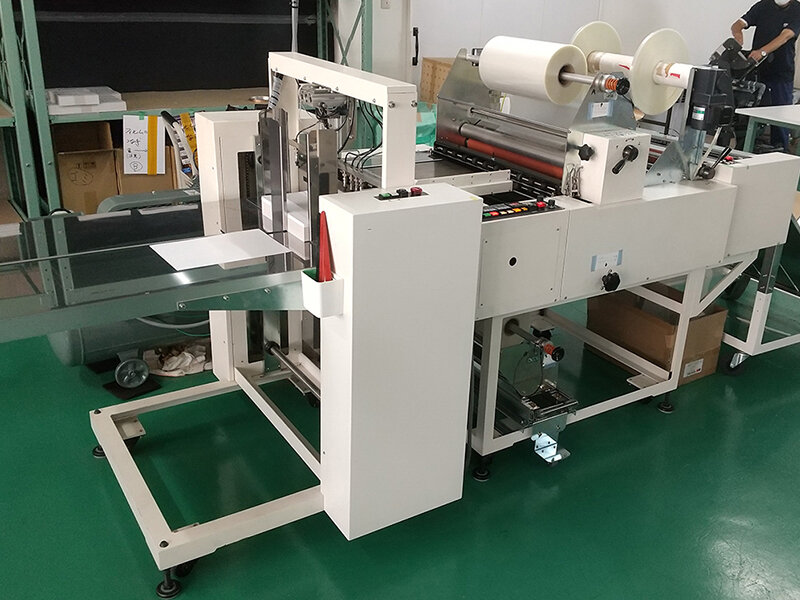

製本工場には、連日のように紙違いの本文や見返し、スリップ、カバーなど多くの部材が何十種類と納品されてくる。時間も業者によってばらばらのため、保管場所を決めて管理するのは難しく、多くの工場や倉庫では限られたスペースを有効的に利用するため、フリーロケーションでの運用を行っているのが現状だ。

ただ、この管理方法では「モノの所在がわかりにくくなる」という弊害が生じる。同社でも1つの部材を探すのに30分以上かかることも少なくなかったようで、これが1日に何回も発生するとなると、その時間的なロスの大きさは図りきれない。藤原社長は、「とにかく『時短』をしたかった」。自社の運用効果を聞くと、「1回の仕事を始める時間が数十分早くなるだけで、その積み重ねで、これまで午後9時までかかっていた仕事が7時半で終われることもある」。モノを探すことの多い工場であればあるほど、大きな人件費削減につながる。

近年はデジタル化により、製本工程の生産性を高める数多くのシステムが市場投入されているが、多くの製本会社が時間を費やしている、パレットや部材を探すという「工程」は、メーカー各社もデジタル化という枠組みから見落としていたところかも知れない。藤原製本が自社運用だけでなく、業界に広く提案するシステムは、アパレル業界ではすでに多くの実績のあるシステムで、その効果は多くのアパレルの店舗で実証されている。

「将来的には自社運用するだけでなく、当社がシステムを提供することを目指す。自社で実績を積み、そのノウハウを提供していきたい」(藤原社長)

ICタグの大きさで電波の届く範囲が決定

RFIDは、電波が届く範囲でモノの所在を突き止めることができるが、これはICタグの大きさで決まる。藤原製本では自社の工場のレイアウトを考慮した上で、6メートルまでの距離に反応するICタグをパレットや工具に取り付けている。そして万が一、モノの所在が不明になった場合は、データで紐付けされた固有IDをロックオンし、RSSI値(電波強度)をキーにして捜索を補助することが可能になる。

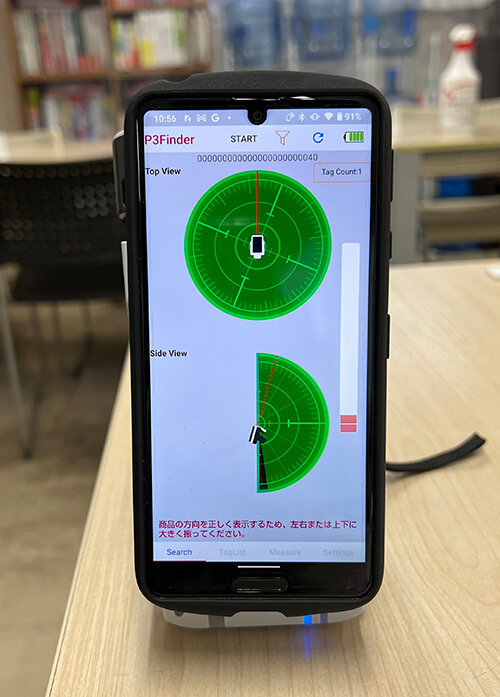

「RFIDリーダーをパレットに向けて歩き回りながら探すのだが、対象のパレットが近くなると効果音がピッピッピッピッ...とゆっくりな音から、ピピピピピ...と徐々に早くなる。同時にスマホの検索アプリの画面のレーダーで上下左右を確認し、対象を正確に短時間で見つけることが可能になる」(宮部雄大営業統括部長)

これまでのように、「どこだ、どこだ」と慌ててパレットを探し回る必要もなくなり、短時間でモノの所在を見つけることができるようになる。

このシステムを藤原社長は「某漫画のド○ゴンレーダー的に使用することができる」と例えているが、まさにぴったりの例えである。宝探しのようなゲーム感覚で捜索することが可能になる。現在は第一段階として、150個のICタグを一部の部材にのみ貼り付けて使用しているが、徐々に取扱品目を増やし、将来的にはすべての商材をRFIDで管理し、DXを促進していきたいとしている。

RFIDの幅広い活用を将来的な視野に

製本会社として本を作るだけでなく、自社の存在価値を高めていくのが藤原社長の考えである。RFIDを活用した「DX」を推進する同社の取り組みに期待したい。