田中手帳、防災関連事業に着手〜レジリエントな地域社会基盤構築へ

田中手帳(株)(本社/大阪市住之江区、田中尚寛社長)は、長年の手帳製造、インデックス加工技術を生かし、防災関連事業として「救助用・防災用コミュニケーションブック」の開発・制作によるレジリエントな地域社会基盤構築に取り組んでいる。この取り組みは、日印産連が実施している印刷産業の地域創生事業事例発表会「じゃぱにうむ2022」(オンライン)でも紹介されている。ここでは、田中社長のプレゼンテーションを紙面再現する。

手帳の役割を風化させないために...

スマートフォンの台頭は、当社の手帳製造事業にも大きな影響を与えている。そのような中、手帳とは何か、社会は手帳を使って何をしてきたかを振り返ると、人々は風化させてはいけない記憶や思いを手帳に書き記し、後世に残してきたことに気が付いた。

その思いの累積こそが防災の原点であり、時代に即したかたちで様々な業界をつなぎ、先人達の肉声を伝えることは、当社が取り組むべき課題であると感じた。これが当社の防災関連事業を開始した背景である。

はじめに、災害大国である日本の防災に関する課題について説明したい。1つめの課題は、世界の総面積の1%に満たない日本で、世界の自然災害被害の2割が発生していることである。4枚の海洋プレートの上に位置し、アジアモンスーン地域に属し、平地が少ないために丘陵地の開発、沿岸埋め立て開発を進めてきた日本は、近年の気候変動により、さらなる災害大国となっている。その激甚化、頻発化する災害により、毎年多くの悲劇が起こっている。

2つめの課題は、災害弱者=情報弱者ということである。発災時、何が起こっているかの情報収集の数は、生死を左右するカギとなる。認知機能が低下し、災害情報をスムーズに収集できない人の被災率は、健常者よりもはるかに高いことが報告されている。

当社はこの課題を、情報保障、福祉医療、防災の関係者と一緒になって解決していくため、レジリエントな地域社会基盤構築に寄与するものづくりを始めた。

また、この取り組みはSDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」のターゲット5「2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす」の達成にも寄与するものとなる。

一方通行ではなく「双方向」のコミュニケーションの有用性

続いて、情報弱者の被災を低減するキーコンセプトとなる、「災害時におけるアナログな情報コミュニケーションによるリスクマネジメントの有用性、および双方向のコミュニケーションの有用性」について説明する。

まず、第一に強調したいのは、災害時におけるアナログな情報コミュニケーションにおけるリスクマネジメントの大切さである。スマートフォンを介した防災情報提供アプリの機能は、ものすごい勢いで向上しているが、残念なことに、発災時の通信障害の発生も多数報告されている。発災時の通信状況や電源の有無に左右されない操作性、直感性、親和性に優れた安定したアナログの強みは、デジタルの弱みを補完できることに着目し、「コミュニケーションブック」の開発を始めた。

また、近年懸念されているサイバーテロやフェイクニュースなど、デジタルの早さが仇となる事象にも備え、アナログの安定性や信頼性は大切なものだと考える。

第二は、「双方向」のコミュニケーションの大切さである。過去の災害においても、避難への協力が得られない事例が多く報告されている。健常者でさえ現状が把握しにくい状況において、情報弱者への情報提供は一方的では役に立たないことが多い。視覚的に危機が迫っていることを瞬時に伝え、要救助者への情報理解から避難への協力を得るという双方向コミュニケーションが大切である。その双方向コミュニケーションは、アナログの優しさや、直感性により生み出される。自主的な避難や、避難への同意は救助者の負担を大きく軽減し、より多くの人を救助できる減災へとつながる。

この取り組みは、アナログな情報コミュニケーションによるリスクマネジメントを提唱する当社と、双方向のコミュニケーションの有効性を提唱する情報保証の研究者が意気投合したことにより始まった。

手帳の製造技術と、情報保証のピクトグラムや絵、平易な表現で情報を伝える技術がミックスされ、その後、防災の視点や福祉医療の視点からブラッシュアップしていく連携体系が築かれた。

災害時の過酷な状況でも機能する高耐久性

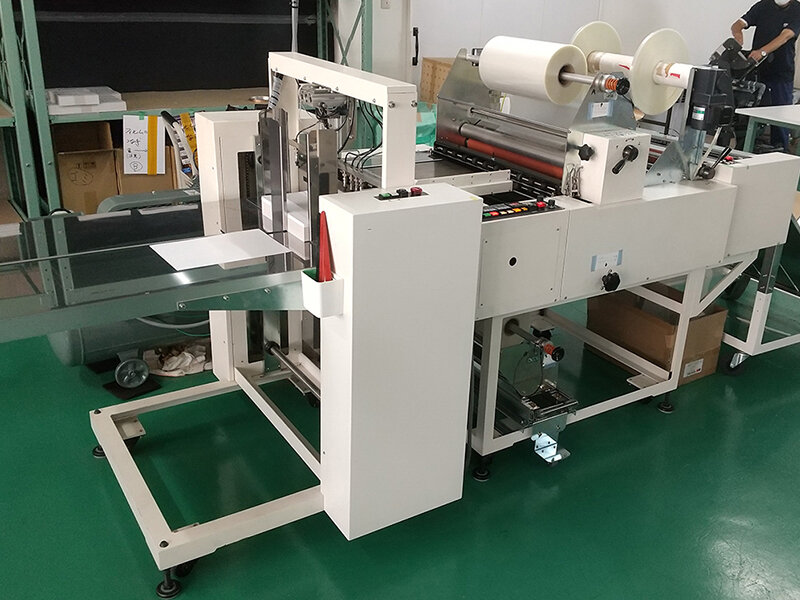

「コミュニケーションブック」は、タイベックという不織布を素材として作られている。災害時の過酷な状況でも十分に機能する高耐水性、高耐久性を備えている。

強い力が加わっても破れにくく、また手帳製造で培ってきた技術により、180度に広げたり、360度に折り返しても壊れない。水没した冊子は通常、ページ同士がくっついて開きにくくなるが、この課題をインデックス加工により解決している。ページとページの間に空気を送り込むことができるため、容易にページを開くことができる。

なお、この技術は2020年6月30日に特許登録された。

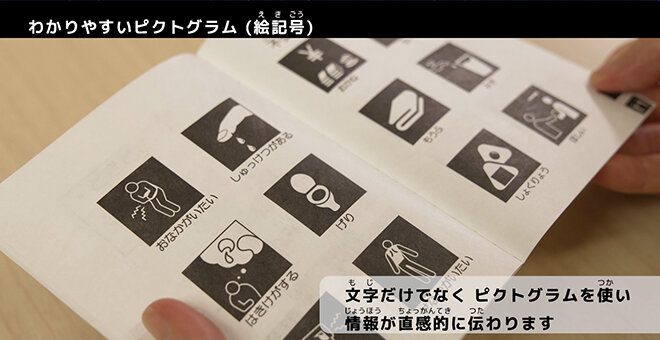

ピクトグラムや絵の使用で直感的に状況理解

瞬時に災害状況の理解を促すため、できるだけ平易な表現や、ルビ、直感的に伝わるピクトグラムや絵を使用し、要救助者との意思疎通がとれるようになっている。

「救助用」には、救助に来たことを知らせ、また救助者の名前を記入する欄がある。救助者の名前を知らせることで、安心感を与えることができる。また、混乱の中で何を伝えるべきか、何を知るべきかが整理されており、双方向コミュニケーションのきっかけとなる。

救急車を呼ぶことを伝え、到着までに要救助者の情報を聞き出すことを目的とするページ、連絡先を知り、今からどうするかを伝えるページ。災害の状況を伝えるページなどがある。「大丈夫です」など、常に要救助者に安心感を与えることは、双方向コミュニケーションには不可欠な要素である。

一方の「防災用」では、要救助者が備えておくことを主眼としている。

備えておけば安心という表現を多用しており、要救護者が自ら、または近親者が情報を書き込んでおけば、かなりの減災要素となる。

地震や津波が発生した場合を想定し、行動例や注意事項を示したページ、避難所での注意事項などが書かれているページなどがある。

社会の防災意識の向上へ

当社は手帳の社会的役割を見つめ直し、社会の防災意識の向上を図る取り組みを行っており、本格的な実用化を目指している。防災の基本は備えである。備えは、教育や啓発から生まれる。

昨年末に公表された北海道三陸沖地震津波の被害シミュレーションでは、冬の深夜に発生した場合、19万9,000人の命が失われるとされている。しかし同時に、適切な備えがあれば、80%の減災が可能であるとも公表されている。防波堤や高台の造成など、土木によるハードの備えも必要だが、防災教育、啓発のソフトの備えも重要で、土木よりもコストパフォーマンスが高いと考えられる。

当社は今後も様々な業界、人々と協同して、社会の防災意識の向上を図る事業を進め、レジリエントな地域社会基盤構築に貢献していく。