製本業界の現状と課題、明るい未来とは

全日本製本工業組合連合会 田中 眞文 会長 インタビュー

フィニッシングの専門家ならではの提案が可能

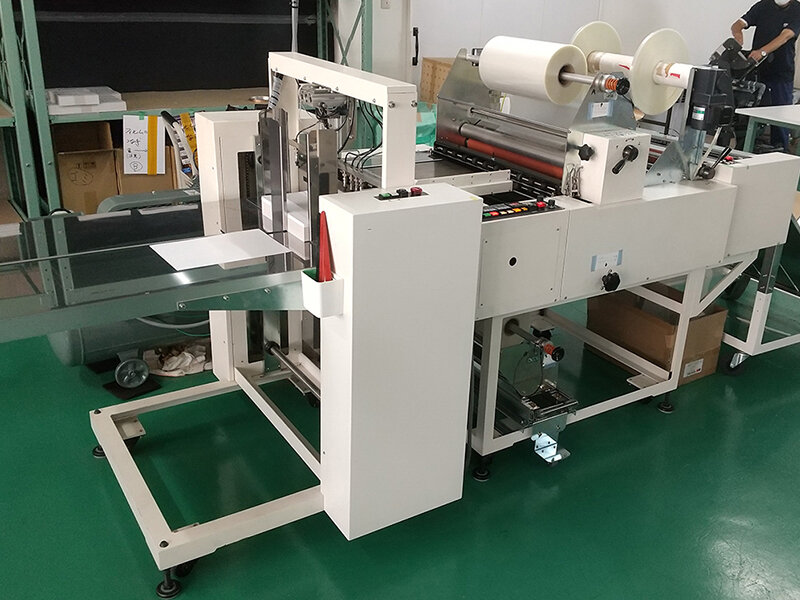

現在繁忙期を迎え、東京をはじめとした大都市圏では、3月までは中綴じ、無線綴じともにパンクしており、大変忙しい状況になっている。発注側の印刷会社は仕事を頼める製本会社を探しているが、なかなか見つからずに困っている。しかしながら、印刷会社が繁忙期に合わせた製本設備をしても仕事量の増減により設備の駆動率の低下につながり、生産性が落ちる。また、オペレーターの育成などの問題もある。我々、製本専業者がしっかりと生き残り、印刷業界を支えていかなくてはならない。

印刷会社も、このコロナ禍のデジタルシフトやイベントなどの中止により厳しい経営状況が続いていると思うが、我々製本専業者は、フィニッシングの専門家としての提案をさせていただくので、コロナ後を見据えた新しい仕事の受注につなげていただきたい。また、サプライチェーンの一員として、企画段階から相談していただければ、フィニッシングの専門家ならではの提案ができるので、他社との差別化が可能になり、収益につながると思う。そのような協業の中で、共々に生き残っていくことが印刷業界の要望に叶うことだと思う。

その生き残りのために、今までもあらゆる経営努力をしてきたが、約30年近く据え置かれた安い製本単価の中で、このところの急激なインフレが起こり、製本資材や人件費等の値上がりが進み、各社の経営努力だけでは限界に来ており、コロナ禍依頼廃業がかなり進んできたのも事実である。

2022年は商印関係の増加に期待

先ほども申し上げたとおり、足元の2月、3月は超繁忙状態だが、原因は製本専業者の廃業が進んできたところに多少の仕事量の回復と、繁忙期が重なったことだと思われるので、4月になればかなり落ちついてくると思っている。また、一方でオミクロン株による「第6波」も収束し、経済活動が復活して商印関係を中心に仕事量が増加すると考えている。廃業が進んでいる製本業界のキャパシティーが減少している中で、生き残った会社は、一社あたりの仕事量が増えることが予想されるので、取りこぼしなく受注につなげていきたい。

製本加工賃の引き上げに努力

課題の第一は、製本単価だと思う。昨年来の資源原材料価格の上昇が継続する中で、文書「製本加工物ご発注に対するお願い」により、組合員へ製本価格見直しのお話をするきっかけとして頂くべくご案内している。いまだ製本加工価格に関しては、据え置きのままであることもある。

取引先である印刷会社も大変苦しい状況下であるとは思うが、製本会社自身が、サプライチェーンとして共に存続していくために経営の現況をきちんとお伝えし、エビデンスに基づいて、製本工程、製本料金や配本運賃を精査し、丁寧に説明させていただくことで、製本価格の見直しが必要な旨の理解を得られるケースも増えている。あきらめずに継続するよう、引き続き、皆さまに働きかけていく。

また、より根源的な課題としては、事業承継、後継育成が挙げられる。組合では、継続的な取り組みとして、行政施策の支援も受けながら、オンラインセミナーや講習動画のアーカイブ、個別課題の専門家への取次などを実施している。

小規模でも協業で新商品、新サービスが可能

「製本産業ビジョン2025」の啓蒙を進めていきたい中、コロナ禍で思うように進んでいないのも事実だが、まず各社が自社の強みの棚卸を行い、強みをさらに先鋭化し、差別化を進めていくことで、新しい提案ができるようになると考えている。コロナ後の世の中で、何がどんなところで必要なのか、しっかりニーズを捉え、ビジネスモデルを考えてチャレンジして欲しい。そのためには印刷業界以外の様々な人々との交流を行い、困りごとをヒアリングしていく中で見つかってくると思う。何にしても問われるのは各社の実行力だと考えている。

印刷産業以外から仕事を作るか、新たな仕事を創り出すには、ネットが販売方法として有効な手段の1つである。ネットについては、できるところとできないところもあると思うが、たまに「うちは特徴がない製本会社だから...」という会社があるが、各製本会社には必ず何かしらの特長があるはずだ。それを活用した新しい商品やサービス展開を図ってもらいたい。

また、これを1社でやるのはハードルが高いので、仲間と一緒に協業して複数社で新しいビジネスモデルを創ることで、そのハードルを下げることができる。page2022では、東京都製本工業組合の二世連合会が協同出展していたが、非常に面白い試みだと思う。そのような取り組みの中で、新しいビジネスモデル見つかると思う。

また、製本、印刷以外の業種と交流を活発にすることも大切である。コロナで時代が激変し、世の中のニーズも変わっている。コロナ禍でどんな変化があったのか、世の中の人は今、何に困っているのか、何が不足しているのかなど、しっかりとヒアリングすることで、新しいビジネスモデルを思いつくことができる。思いついたら、それを仲間と協力しながら実行することが大切である。

製本・紙加工技術でオリジナル製品開発に注力

2020年度に刊行した「製本産業ビジョン2025」においても複数の事例を紹介しているが、近接市場に拘れば、製本・紙加工の技術、紙製品のノウハウを活かして新製品、新サービスに取り組む、自社オリジナル製品を開発するということになる。

デジタル化への動きの中で、親和性の高い関連商品の遡及により、需要が高まっているものも多い。例えばリモート会議環境に適した手帳やメモ等や、堅調な通販商材の説明書やデジタル機器のマニュアルであったり、変化に対応してさらに需要を伸ばしている動向を見極めることが肝要と考える。

コロナ禍の巣ごもり需要やデジタル市場周辺は活況であったことが示す通り、必要なのは、ユーザーとの接点だと思う。インターフェースを重視したWEB受注、スマホ受注、SNS活用発信、アプリ開発などデジタル技術、デジタルメディアを活用することで、むしろ、従来よりはるかに低コスト・低リスクでBtoC市場にも取り組むことができる側面もある。地域行政の産業振興政策の活用や、現場社員、若手社員や家族の日頃の声を活かすことも継続していく上で肝要である。ユーザビリティの向上は差別化要因にもなり得る。

製本事業以外の収入を確保するために、空いた土地を利用して倉庫業を営んだり、空いた工場でスタジオとして活用できる場所を提供することに取り組まれているケースもある。

SDGsのうち、環境面では、日印産連グリーンプリンティング制度が相性良く取り組みやすいと考えるが、2021年度よりGP表彰にも製本部門が拡充されたことは意義あることであり、業界内でも、より取り組みへの認知が高まると考えている。

また、印刷業界では「印刷DX」に取り組まれているが、フィニッシングがなければ、印刷物は完成しない。製本業界としても全印工連のDXへの取り組みに協力していきたいと考えている。今後しっかりとコラボしていきたい。

匠の技の伝承で、若者に夢を与える製本業界へ

製本業界を魅力ある業界にし、若者に夢を与える業界にしていくために、各社の経営が成り立つことがまず前提だが、製本業はモノづくりが原点であり、各社が創造の喜びを広げていく仕事が魅力につながると思う。また廃業が進む中、匠の技の伝承は重要だと考える。貴重な技術やノウハウが失われないよう、記録も含めてしっかりと残していかなければならない。製本組合は、後継者育成・技術者育成にも長年注力しており、製本高等技術専門校を運営している。興味があれば、ぜひ門戸を叩いて欲しい。