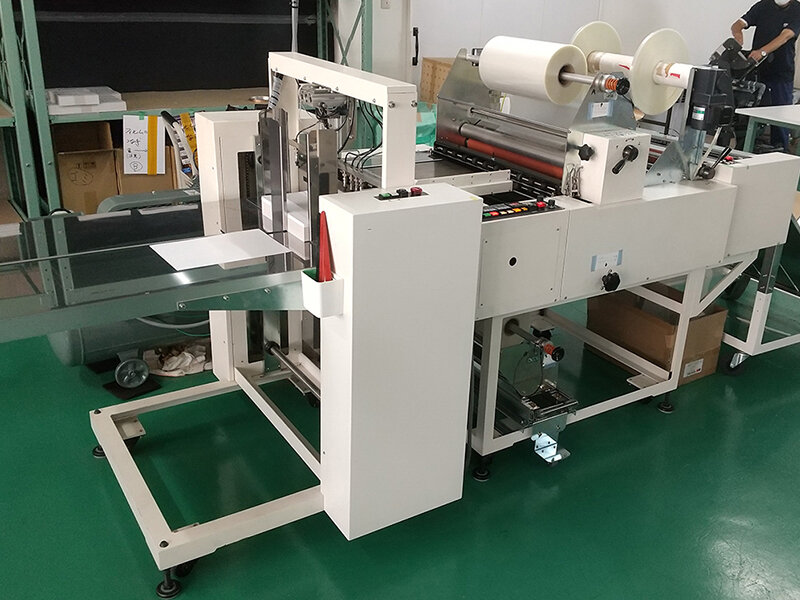

スバルグラフィック、中綴じの内製化率向上[ホーナー社製中綴じ製本機「HSB 9.000」導入事例]

短納期・品質保証体制を強化〜設備集約化との相乗効果も

外注費が約7割減。コスト面で厳しかった仕事も受注可能に

「HSB 9.000」の導入により、中綴じのジョブはほぼ社内生産が可能になり、最大の目的である「中綴じ製本の内製化」は一気に進んだ。松本社長は、「外注費は7割ほど減っている」と語り、コスト面でも確かな効果が出ていることを強調する。また、これまで外注コストの関係で対応が難しかった仕事も内製化によって受注できるようになり、結果的に仕事の幅も広がっている。

「これまで外注していたB4サイズやA4横本にも対応できるようになった。また、通常の中綴じだけでなく小口決め製本(内側に観音や巻き三つなどの折込ページを設けた製本)など、特殊な仕様にもチャレンジしている」(坂井工場長)

加えて、生産効率が向上し、短納期への対応力が格段に高まったことも大きな導入効果だ。

「最近はとくに学参物などで短納期化の傾向が強まっている。1万〜2万部のものが多いが、たとえば夜に見積りを出して、翌朝に入稿、すぐに印刷・製本し、3日目には納品というタイトなスケジュールも珍しくない。このような短納期の仕事に対応できるようになったことも内製化の大きなメリットで、お客さまから評価いただいているポイント」(松本社長)

これは、中綴じ製本を内製化したことはもちろん、設備の集約化を進めたこと、さらには後加工工程内の作業の進め方を工夫し、徹底的に無駄をなくしたことも寄与している。

「たとえば16ページ折りが4台あった場合、4折り分の刷了を待たずに、1折り分が刷り終わったら折り工程に入る。折り工程でも、全数を折り終わってから次工程に渡すのではなく、1万部の仕事なら2,000部折った時点で製本に回すといった形でフローに柔軟性を持たせることで無駄な待ち時間をなくし、生産効率を上げている」(坂井工場長)

社内生産の体制が整ったことによって、こうした合理的な仕事の進め方が可能になった。結果、リードタイムの短縮だけでなく、現場の残業時間削減も図れている。

最短15分でセット替えが完了

「HSB 9.000」は現場からの評価も高い。現在メインでオペレーションを担当している大橋氏は、「セットアップも含めて操作が簡潔で使いやすい」と語る。

「鞍掛タイプの中綴じ機を担当するのは初めてだが、各部の調整が工具なしで行え、調整個所もそれほど多くないので、扱いが難しいという印象はなかった。薄紙の製本など、少し応用が必要になる場合もあるが、FFGSに電話で相談すると、レスポンス良くアドバイスいただけるので助かっている」(大橋氏)

生産性を高める上で重要なセット替えについては、「サイズが同一で、ページ数が変わる程度であれば最短15分ほどで完了する」(大橋氏)という。このメリットを活かすため、同社ではサイズ変更ができるだけ少なくなる生産スケジュールを組むことで時間のロスを最小限に抑えている。

また、仕上がり品質や稼働安定性についても坂井工場長はこう評価する。

「大きなトラブルもなく、安定性は高い。デジタル制御によって我々のテクニックの足りない部分を補ってくれるから信頼性も抜群。また、高精度な検査装置のおかげで、乱丁・落丁の事故はまったく起きなくなった。これは、品質保証という点で非常に重要なメリット」

ポテンシャルを最大限に引き出すために

「HSB 9.000」の導入で中綴じ製本の内製化比率向上、リードタイム短縮、受注拡大とさまざまな効果を挙げているが、今後は同機のポテンシャルをさらに引き出し、生産性向上につなげていく考えだ。

「時間9,000回転という生産性を最大限に引き出すには、折り丁をもっと効率よく作成していく必要がある。折りを効率よく回すには断裁の瞬発力も必要。そのために、たとえば中綴じで必要になるラップの指示を断裁オペレーターに正確に伝えるなど、機械を回すための準備を効率よく進めることが重要になる。そんな観点で作業フローをさらに改善していくことが今後の課題」(坂井工場長)

また、同社は効率性を追求すると同時に、生産体制に柔軟性を持たせるため、加工部門を中心に多能工化にも力を入れている。

「機械のオペレーションが属人化しないよう、可能な範囲で担当のローテーションを進めている。それによって生産ラインの安定稼働はもちろん、オペレーターの適性の見極めなど、人材教育の面でもメリットがある」(松本社長)

こうした生産体制の変革を進めながら、強みである「スピード」と「品質」のより高次元な両立を目指していきたいと語る松本社長。最後に、FFGSへの期待を込めてこう結んだ。

「最近は、光沢加工や箔押し、シルクの厚盛りなど、表面加工を施す印刷物の受注も増えている。ニーズが多様化・複雑化する中で、スピードを維持しながらいかに品質保証を徹底し、お客さまの信頼に応えていくか。そのために、まだ解決すべき課題はいろいろある。FFGSには他のユーザーの事例、たとえば独自の強みを持った会社の課題解決方法、あるいはホーナー機の活用方法など、実践的な情報を共有してもらえるとありがたい。技術面だけでなく、情報提供などのサポートにも期待している」