旭紙工、工場内に「死角なし」〜カメラ110台で品質保証

刷り本での混入も折工程で発見

製本工程では、設備規模および人員が多くなればなるほどそこに起因する不良発生リスクは高まる。中綴じ、無線綴じ、特殊折、型抜き製本、カレンダーなど、幅広い技術と豊富な設備で印刷会社へのサービスに徹する旭紙工(株)(本社/大阪府松原市、橋野昌幸社長)では、そのリスクを軽減するとともに、同社が目指す「お客様に安心と信頼を売り、安心して仕事を発注していただける製本会社」の実現に向けて、検査システムや場内カメラ設置などによる品質保証、セキュリティ体制を強化している。

場内の映像データは4ヵ月保管

「我々の仕事は、リピート物が少なく、その都度仕様が異なるものが多い。しかもその品質管理項目は、綴じ、折りなどの精度品質に加え、擦れや汚れなどの外観品質も求められる。高まり続ける品質要求に作業者のスキルだけで応えるのは至難の業」と橋野社長。同社では、そんな状況を克服すべく積極的な設備投資と柔軟なアイデアで、品質保証、セキュリティ強化に取り組んでいる。

まず、いまや同社のインフラとして機能しているのが工場内を撮影する「見守りカメラ」だ。「2005年に起きた電車の脱線事故がきっかけだった」と橋野社長は振り返る。事故の原因のひとつとされた過密ダイヤが改訂された際、その新しい時刻表が公表前に製本会社から流出。このニュースを知った橋野社長は翌日、工場の入口すべてにカメラを設置した。

この段階では「セキュリティ」目的だったわけだが、その後、工場内における「品質保証ツール」としての運用を開始。さらに、積み上がった刷り本などによるカメラの「死角」に対し、あらゆる角度から工場内を捉えられるようにカメラを増設。現在、本社に40台、瓜破工場に70台設置されているカメラには、機械、製品、人すべてに対して「死角」はない。

これらすべての現場の様子は過去4ヵ月にさかのぼって録画されているため、万が一のトラブルの際は、原因究明に効果を発揮するとともに、録画された映像をエビデンスとして残すことができるため、品質保証に役立っている。

「カレンダーの製本をしていると、納品後に『ポリチューブが入っていない』というクレームが稀にある。パレット毎に計数して作業しているので『そんなはずはないのだが...』と思いながら対応していたが、今では録画映像があるため、当社がきちんと作業をしていることをお客様にご理解いただいた上でポリチューブをお送りしている」(橋野社長)

映像は事務所内のモニターからリアルタイムで確認できるほか、現場責任者は工場から離れた場所からでもスマホで確認できる。

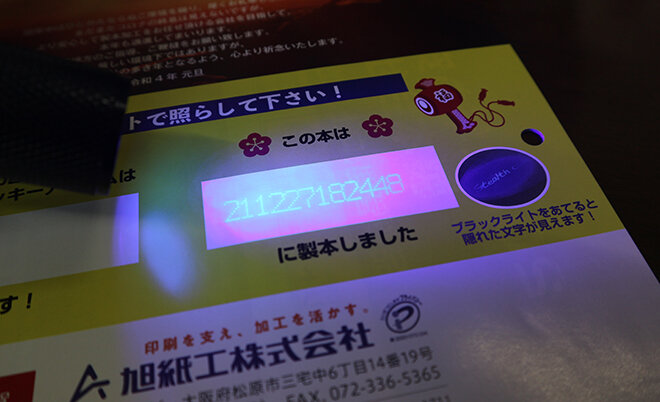

さらに、この見守りカメラを活用した新たな品質保証の手法も生まれている。最終仕上げの段階で製品に透明インクで作業時刻を印字。通常は見えないがブラックライトを当てるとその時刻が浮き上がって見える。同社ではこれを「ステルスコード」と名付けている。もし、不良が見つかった際、このコードをもとに録画された時間の作業映像を確認することで不良の原因究明を即座に行えるというものだ。すでにカレンダー製本の仕事のほとんどに、この「ステルスコード」が印字されているという。

折工程で混入防止。顧客起因の混入発見も

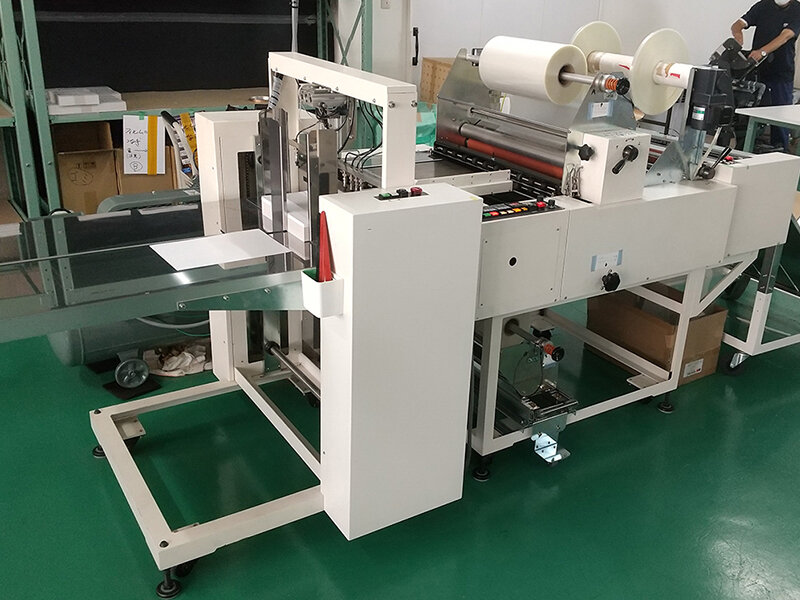

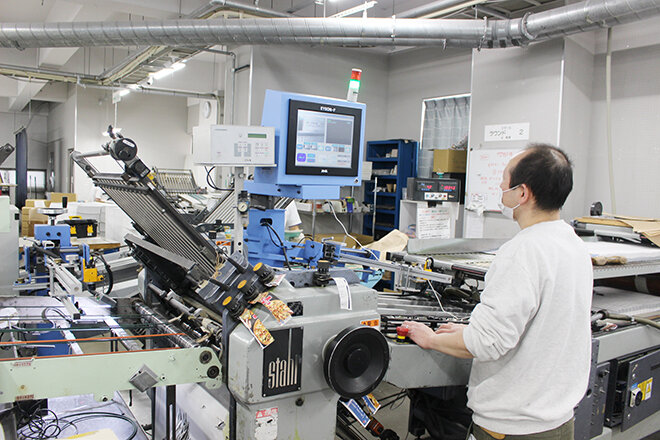

一方、混入事故を折工程で発見・防止するため、紙折機専用の混入防止システム「EYEON-F」を既設の紙折機6台に設置している。

「宅配のピザや弁当チェーン店のチラシは、多ければ数百種類の店名刷り込みがある。一目では判別しにくい紛らわしい類似の店名も多々あり、作業に当たる従業員は常に緊張した状態での作業を強いられる。集中力を常に高い状態で保つことは非常に難しく、人的労力以外での検査システムが必要と考えた」(橋野社長)

「EYEON-F」導入により、万が一積み間違い等が発生した場合でも機械停止し、混入事故を防ぐことができる。過去には搬入された刷り本状態での混入を発見したこともあると言う。

「お客様起因の不良があった際もその内容をフィードバックし、刷り本の不良も報告することで旭紙工に任せれば安心と思っていただきたい」(橋野社長)

今後は、半年に2台のペースで増設し、将来的には30台すべての紙折機に同システムを設置する計画だ。

「積極的な設備投資により、乱丁・増落丁などのトラブルは限りなくゼロに近づいた。また、中綴じラインの三方断裁後の断裁不良や通常の検査機では検出されない折れこみについても、厚み検知+断裁検査装置『セパキャリトリム』の設置により事故を未然に防げるようになった。さらに、中綴じ本に店名を入れた場合もカメラをつけることで混入が防止される」(橋野社長)

また、ユニークな取り組みとして、不良を発見した社員には「ファインプレー賞」として金一封を進呈するなど士気向上にも努め、毎月40〜50件の印刷汚れや前工程での破れなど、軽微な不良の流出も防いでいる。

「製本工程では作業者の経験値やスキル、その時の体調に製品品質が大きく左右される。人的努力だけで不良をゼロにすることは難しいのが現状。今後も作業者のスキルアップは当然だが、それを補完する設備導入にも積極的に取り組み、安心してご発注頂ける製本会社を引き続き目指していく」(橋野社長)