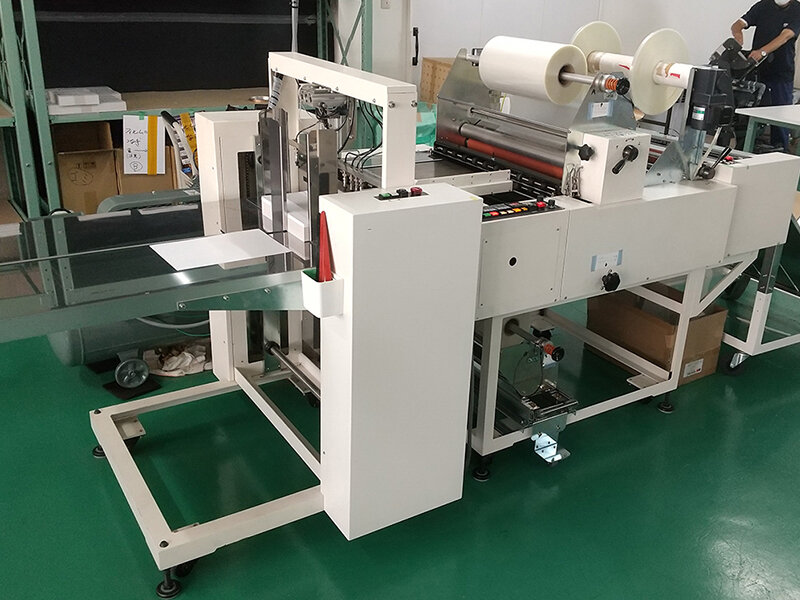

キクラ印刷、海外製断裁機2台を勝田断裁機に切り替え〜POD用紙の断裁に絶大な効果

オンデマンド印刷の品質が大幅に向上

新人がベテランに半年で追い付き、最終的には追い抜くまでに

この断裁機の入れ替えがあった時期、同社ではその道10年のベテラン断裁オペレーターが退職し、新人オペレーターに入れ替わっていた。このため、「大丈夫か?」と一時期は社内がざわついていたようだが、それは取り越し苦労に終わったようだ。勝田断裁機の導入と同時にオペレーターが新人に入れ替わり、その後、断裁品質は変わらないというより、むしろ向上したという。

「パーソナリティーの差なのか、断裁機の差なのか、両方なのかは定かではないが、おそらく両方だと考えている。従来の断裁機は、断裁機の性質をしっかりと理解しているベテランでないと良い品質が出せないところがあったが、勝田断裁機はオペレーターを選ばない。10年選手のベテランオペレーターの断裁品質に、新人オペレーターが半年で追い付き、最終的には追い抜いた」(木倉社長)

そして、この数年にわたり勝田断裁機を使用する中、当初は「人」で選んだ木倉社長であったが、性能面でも従来の断裁機に勝る多くの部分を見出しているという。

「まず、根本的に精度が違う。紙を断裁機に当てる時は、どうしても力いっぱい当ててしまうが、従来の断裁機は櫛と横板のバランスが不安定で、本来は90度でなければならない櫛の角度がおかしくなっていた。このため仕上げで使うのは難しく、その断裁機のことをよく知っているベテランでなければ操作が難しいところがあった。その点、勝田断裁機は櫛の堅牢性も優れているため、そのような心配はない。刃の交換にしても、タッチパネルに従って操作するだけであるため、新人でも安心して交換できる。古い職人は、自分にしかできない"職人の技"を美徳とするところがある。それが全て悪いとは思わないが、誰がやっても同じ品質が出せるということは非常に重要なことである」(木倉社長)

そして、同社が勝田断裁機を導入して最も効果を感じていること--。それは、オンデマンド印刷用の用紙の断裁であるという。

印刷物の品質と生産性向上にも貢献。PODには絶大な効果

断裁は製本の要であり、断裁品質は、その後の折りや綴じにも影響を及ぼしてくる。このため、勝田断裁機の導入は、オフセット印刷のように針・咥えのないオンデマンド印刷用の用紙の断裁において、効果がとくに顕著に表れているようだ。

「オンデマンド印刷は針・咥えがないので、用紙の精度がそのまま印刷の精度に直結する。これまでのように、表裏のノンブルの見当が合わないという心配もなくなった。また、当社ではA3ノビで切ることが多いのだが、そのサイズが『どんぴしゃ』で揃うのは、何とも言えない良い気分になる。また、複写伝票の線のズレなども気にする必要がなくなり、品質向上に大いに役立っている」(木倉社長)

このため、従来のようにPODを印刷の途中でストップすることもなくなり、スムーズに流れるようになったため、印刷品質の向上と作業負荷の軽減だけでなく、生産性向上にも効果を発揮しているようである。

「あからさまに印刷がズレていたり、本来まっすぐでなければいけないものが、まっすぐでないものを見つけたときなどはがっかりする。これまでは折りの工程で羽根を調整するなどして対応していたが、その労力からも解放されて、精神安定性にも良くなった」(木倉社長)

そして、木倉社長が何よりも気持ちよく感じているのは、断裁後の爽快感であるという。「断裁機の刃を降ろした時、両サイドにトンボの断面が上から下まできれいに見えるのは、ものすごく気分が良い。これは良質な断裁機を使用した人にしか分からない爽快感であろう」(木倉社長)

木倉社長は、オペレーターの採用にもこのような「きれいに切れて嬉しい」といった気持ちを持つ人材を求めていきたいという。

「断裁は工程の1つに過ぎないかも知れないが、きれいに切るということに興味を持つことは非常に大切なことであると考えている。興味のない人には、断裁がズレたらどうするかという工夫もない。一方、気持ちのある人は、コツの当て方ひとつにしても工夫する。すべての現場に言えることだが、そういう気持ちのある人の方が、実力も伸びる」(木倉社長)

ライバルは「世の中全般」。常に「今の時代」のプロを目指す

紙からデジタル、そしてインターネットの普及など、時代とともに「プロの定義」は変化してきた。そして、技術革新が続く以上、プロの定義はこれからも変わり続けていくことは避けることのできない現実である。

「今の時代で世の中から必要とされているものは何なのかということを常に考え、今のタイミングで当社はプロだと自信を持って言えるのかということを問い続けながら新たな事業に取り組んでいきたい。私も、あと数十年も社長を続けられるわけではない。駅伝に例えるなら、区間賞で走り襷を渡して数十メートル併走し、次のランナーの背中を叩いて笑顔でインタビュールームに消えていくような人を目指したい」(木倉社長)

現在、若手を中心に進めるデジタル部門は顧客からの反応も良いようで、今後も紙製品との親和性も提案しながら印刷会社としての存続を図っていきたい考えだ。また、今年1月には厚紙対応の菊全印刷機を導入。従来の常識にとらわれず、新たな領域に挑戦していく。

常に、「今」の時代のプロであるかを問い続けながら時代を見つめ、新たな事業展開に挑戦する同社。今後の取り組みに注目したい。