とうざわ印刷工芸、伝えたいをかたちに - 創業76年「印刷物+デジタルで生まれる新しい挑戦」

受注した案件の中でも、同氏にとって印象的な案件が2つあったと語る。ひとつ目は、北日本新聞社のARスタンプラリーの案件、もうひとつは私立学校の学生募集案内を「印刷物+デジタル(電子ブック)」で提案し、受注に至った案件だ。

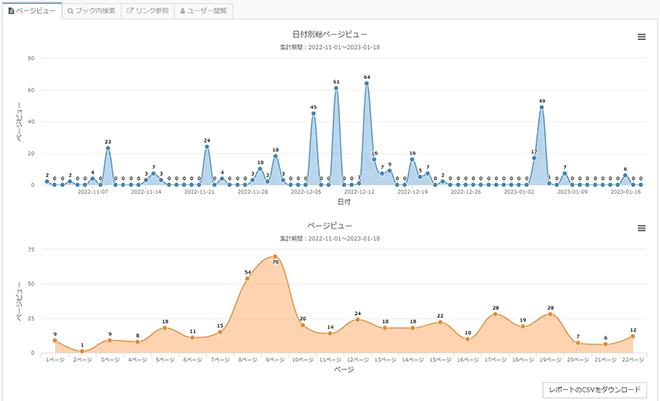

「北日本新聞社様のARスタンプラリーの案件は、最初の受注にして、地元最大手の新聞紙面の掲載であり、富山と岐阜にまたがる地域という規模感から非常に印象的だった。また掲載された頃は、時期的にはまだまだ感染拡大期にあり、不要不急の外出を避けるようにと叫ばれていた頃だったので、北日本新聞社様はとてもタイムリーな企画をされたと感じている。私立学校の学生募集案内の案件については、以前のままであれば印刷物をお届けしたら仕事完了であったが、現在は営業担当者が先方の担当者様に毎月アクセスログ結果を準備し訪問。1ヵ月のうち、いつ、どのページに、どれだけのアクセスがあったかなど、受注2年目の今でもご報告を兼ねて訪問し続け、2年目の制作からはアクセス履歴を参考に案内内容も組み替えたとも聞いている。当社での印刷営業や制作提案のやり方を変えた意味で非常にインパクトがあった」

成果に繋がった要因と、その背景にあった苦悩

ここまでの成果を残している同社だが、成功の背景には、課題と苦悩もあったという。とくに「営業部への浸透」と「全社への浸透」については、印刷物+デジタルへの取り組みを加速させるため、社員を巻き込みながら施策を実行していった。印刷業の営業スタイルは、顧客との対話においても「印刷物をいつまでにどれだけの数を納品するのか」という受け身のスタイルが多いという。いわゆる提案型の営業スタイルを浸透させていくために、同氏は導入当初から営業担当者へのヒアリングも怠らなかった。

「営業担当者に話を聞いてみると、ARや電子ブックのサンプルが必要とか、得意先に突っ込んで聞かれても答えられないから不安だ、といった保守的な要望や意見も多かった。しかしそのような意見や要望を1つひとつ確認して解決していくうちに、先端的に走ってくれていた営業担当者2名が突破口を開き、ARスタンプラリーを受注したり、提案書を作り営業部内で共有する動きを見せてくれた。これにより、営業部内で徐々に波及効果が表れ、例えば『ある団体で広報予算の使い道を検討されていたので一案として提案してきた』といった話が営業担当者間で出てくるようになった」

また、全社への浸透において悩んでいた際には、CC社の専任担当者から紹介のあった「社内アイデアコンテスト」を同社はすぐに実践している。「印刷物+デジタル(ARや電子ブック)」の企画を全社で募集し、期間は2週間程度だったが約50件のアイデアが集まったという。

「コロナ禍で印刷受注が減り、なんとかしなければという切迫感があったが、それだけだとただ追い立てられているような気持ちになってしまうので、同時に『何か面白いことをやろうよ』という気持ちもあった。アイデアコンテストでは、営業や制作以外からも提案が集まり、社内で面白いことをやってみたい人はたくさんいるのだと実感した」

今後の展望、伝えたいをかたちにできる企業を目指す

今後の同社について、まず営業担当者全員が提案型営業を実践できる環境を作っていくことが重要と語る同氏。印刷だけでなく、デジタルも含めた様々な提案を1人ひとりができる、顧客が困った時にすぐ相談できるコンサルティングのような立場になっていきたいという。また、CC社のサービスであるマーケティングオートメーション(MA)の「Bow Now」を導入し、MAの導入を自社で成功させることができれば、顧客にもその取り組みを提案することで、マーケティング支援にまで事業を広げていきたいと話す。

「顧客自身が伝えたいと思っていることを、伝わりやすいようにカタチにすることで、ユーザーの心を動かしていく、そういった役割を担える企業として貢献していきたい。印刷物だけ、デジタルツールだけという固執はせずに、双方のやり方をミックスすることで、面白いモノは面白く、真面目なモノは真面目に、印刷会社として信頼のおける内容で正しく伝わるやり方を模索していきたい。そうして、顧客にまず一番に声を掛けてもらえる会社、案件の企画からデジタルと印刷を組み合わせた提案までトータルで支援できる会社を目指していきたいと考えている」

中長期の展望として、このように語る同氏。今後の同社のさらなる成長に注目である。