スミタ、「印刷業名人」でタイムリーな進捗管理と生産性向上を実現

工程の全体像を「見える化」〜スムーズな工程間連携で段取りも容易に

アナログのビジュアルを「そのまま」再現

タイムリーに進捗状況が反映されないという一部の不具合がありながらも、色分けを駆使して作成していた同社の「工程管理表」は、かなり「完成度」の高いものであったようで、「導入当初は正直なところ、アナログのままの方が良かったという声もあったほど」と木下課長は話す。

そんな同社が「印刷業名人」に求めた最大のポイントは、長年にわたり使い続けてきたアナログの工程管理表とビジュアルまでを含め、同じような使用感にすることであった。多岐にわたる工程の仕事を、大ロットから小ロットまで取り扱う同社の工程をデジタル化できるシステム会社が見つからない中、小田部長は「アビッド・フレックスの紹介で知ったユーザックシステムは、当社がリクエストした内容にフレキシブルに対応してくれた」と、メーカーとしての開発姿勢を高く評価している。

導入から本稼働までは約9ヵ月の期間を要したが、その理由について小田部長は「完成したシステムを導入するというより、まずは導入してみてどこまでカスタマイズできるかを考えた。手書きの工程管理表にどこまで近づけるかというところからのスタートであった」と説明する。

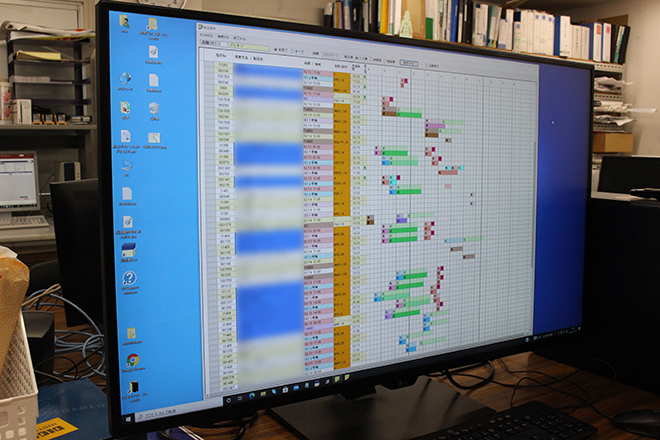

そして、同社に最適化された「印刷業名人」は2021年6月から本稼働を開始。従来と同様の感覚で、しかも「タイムリー」に進捗状況が把握できるようになったことは、予想以上の効果を生み出しているという。さらに、同社は「印刷業名人」の導入と同時に、工程管理表と画面のビジュアルが同じというだけでなく、サイズについても従来通りのビジュアルにするため、大書の紙と同サイズの縦型モニターをアビッド・フレックスの提案により、工程管理表を貼っていた同じ場所に設置している。

導入から1年半が経過し、木下課長が最大のメリットとして感じていることは、営業が顧客からの進捗状況の問い合わせにリアルタイムで回答できるようになったことである。これにより納品のタイミングも図れるようになり、木下課長は「これまでは商品が完成してから納品の順番を決めていたが、予測がつくため納品の順番も最適化できるようになった」と説明する。タイムリーに進捗状況を把握できるようになったことで、営業は1日の仕事の段取りも効率的に行えるようになったわけである。

また、従来は受注入力の後、それぞれのジョブがデータ作成などを経て実際に、どこの段階まで進んでいるのかは、制作部門から製造部門に入ってくるまで分からなかったが、「30分後に上がってくるなど予測が立てやすくなったため、前準備がしやすくなり、予定が組みやすくなった」と木下課長。急きょ、割り込みの仕事などが入った場合でも、「アナログの進捗管理ではチャートを時系列に並び替えることは不可能だったが、簡単に時系列・受注・納期・機械別などで画面を切り替えることが可能になった」(木下課長)ため、知りたい情報を瞬時に確認できることも大きな時間コスト削減につながっているようである。

さらに、これらの「見える化」により進捗状況を一目瞭然で確認できるため、「逆にどの工程が滞っているのかも分かり、手隙の部署から応援に行くなど、最適な人員の配置にも役立っている」(小田部長)。現場に余裕がある、ないなども一目で分かるため、「そこに柔軟に受注をはめ込んでいくこともできる」(木下課長)と、進捗状況をリアルタイムで把握できることで徹底的に無駄を排し、工程の全体最適化を現実にしている。木下課長は「今になって振り返ると、よく何十年もアナログで管理していたと思う...」と、その違いを痛感しているようだ。

実績入力で「評価システム」としての活用も

また、個人の実績が記録に残せるようになったことも「印刷業名人」を導入したメリットだと小田部長は話す。どの作業を誰が行い、どのくらいの時間がかかったのかを記録として残すことができるため、例えば申告時間は60分だったが実際は70分かかったとか、逆に50分でできたなどが数値として出てくるため、評価が難しいとされる現場仕事においても「評価システム」としての活用が可能になる。

「例えば、期間を指定し、実績をCSVで出力することもできる。どのくらいのコストがかかったのかを出力すれば、評価システムとしても十分に活用できる。この作業実績データを蓄積していけば、生産高管理をどんぶり勘定ではなく、数値化することも可能」(小田部長)

アナログで工程管理していたときは記入だけで精一杯で、とてもそこまでの余裕はなかったようだが、「印刷業名人」の基本作業にも慣れてきたため、第2フェーズの目標としてこれらの機能の活用にも取り組んでいきたい考えだ。

また、同社は製版業のプロとして、印刷の立ち上げやロスを少なくするための研究開発に日進月歩で取り組んでおり、このほど新しいスクリーニングフォーメーションを開発。FTA(フレキソグラフィック技術協会)の世界的なコンテストに応募した。

この技術は、スクリーニング技術を応用し、スキルレスで誰でも簡単に高品位印刷を可能とするもの。小田部長は「当社は今後も製版業者として、印刷会社が印刷しやすく、そして生産効率を上げていけるための版を製造することを使命としていきたい」としており、今後も印刷会社をサポートする様々な取り組みを展開していく考えである。

ユーザックシステムの今後の取り組み

ユーザックシステムでは、業務管理システム「印刷業名人」を紙器・パッケージ印刷向けに展開しているが、今回のように工程管理の部分のみ使用するなど、機能の一部分だけが欲しいというニーズにも応えることができたことから、これまではターゲットにはならなかった印刷業のクライアントにも展開していきたいとしている。

4月24日のセミナーで導入メリットを披露

ユーザックシステムは4月24日、「印刷業×業務改善セミナー」をオンラインにて、アビッド・フレックスの協賛を得て開催する。

当日はJAGATによる印刷業界の動向、ユーザックシステムによる「印刷業名人」の紹介に続いて、実際に導入したユーザーの声として木下課長が講演し、「印刷業名人」の骨組みを生かしつつ、製版独自の要望を反映させ、制作部門・製造部門の「見える化」で様々なメリットを享受した実例を紹介する。

これまでは「パッケージ印刷業向け」の業務管理システムとして販売してきた「印刷業名人」であるが、他の業種にも十分に活用できるシステムであることを証明するセミナーとなり、注目を集めそうだ。