モリサワ、「文字と書物」のコレクションを公開展示[MORISAWA SQUARE]

「文字文化」伝承と発展に 〜 ウイリアム・モリス全刊本所蔵

漢字圏の文字

漢字の最も古い資料は、紀元前1300年頃の中国・殷王朝時代のもので、占いに使われた甲骨文字である。その後、漢字の字形は、記号化、簡略化されていくが、それぞれの文字が意味を表す表意文字としての性格は失われることがなかった。漢字は現在でも使われている最も古い文字体系である。

漢字の特徴は、数万におよぶ膨大な文字数があること。活字の発明では世界に先駆けたものの、必ずしもそれが普及しなかった一因であると言える。一方、話し言葉が違っても文字によってかなりの意味伝達が可能であり、これは漢字の優れた特性である。書という類い稀な芸術も生み出され、漢字は中国の文化とともに、朝鮮半島や日本などへ伝えられた。

中国伝来の漢字から、日本人は仮名文字という独自の文字をつくり出し、江戸期には漢字仮名交じり文と挿画を自在に配した多くの書物が出版された。これらは木版印刷によるもので、中国や朝鮮でも過半の出版物がこの方式で印刷されている。

19世紀の半ばになると、中国、日本へと西洋の活版印刷術がもたらされるが、いまなお漢字圏には伝統に支えられた独自の豊かな文字文化・印刷文化が息づいている。

「モリサワ・コレクション」の中で、まず目を引くのが「獣骨(甲骨文字)」(中国 紀元前14〜紀元前12世紀、写真5)。漢字の祖形、甲骨文字は、歴史の中に消え去ることのなかった唯一の古代文字で、河南省の「殷墟」の発掘によって研究が進み、十数万片の獣骨や亀甲が出土している。大半が火であぶってできるヒビによって吉凶を占う獣骨や亀甲に文字を刻んだものである。

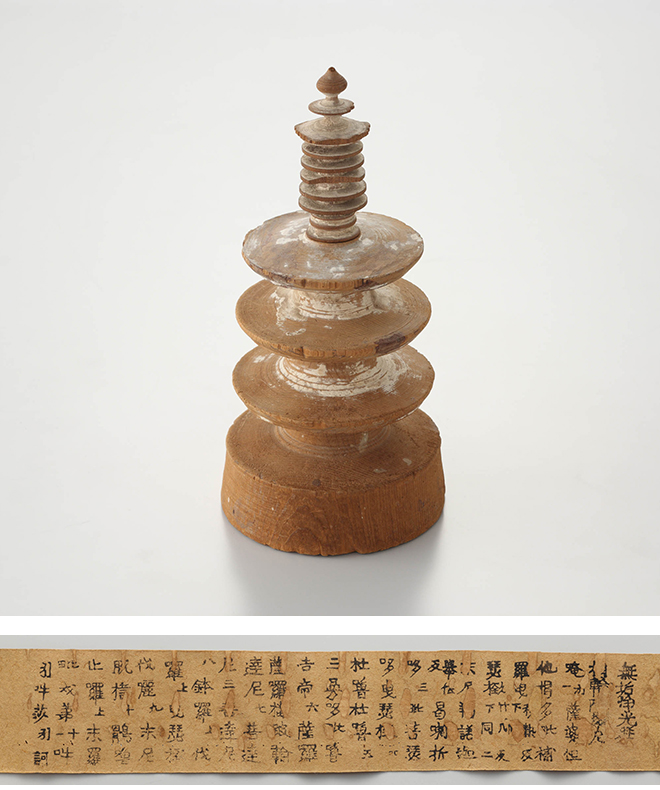

一方、法隆寺證書付きの「百万塔陀羅尼」(奈良時代764〜770年、写真6)も目を引く。称徳天皇の発願によって、木製の三重塔に「無垢浄光大陀羅尼経」にある4種の「陀羅尼」を納めて奈良十大寺に奉納したもので、開版時期が明らかな世界最古の印刷物とされ、木版説と銅版説がある。法隆寺は1908年(明治41年)、寺門維持基金を捻出するため百万塔1,400基の譲与をはじめた。「證」はそのとき寄進した人に発行した記念の証明書である。寄付金の額により、保存状態でランク分けされた塔が譲与されたが、「モリサワ・コレクション」のものは第1級100種の内のひとつである。

「漢字圏の文字」コーナーではその他、第4代王世宗が鋳造させた「庚子字」によって刊行された朝鮮銅活字版「資治通鑑綱目」零葉や、李朝時代の木活字と版具、福沢諭吉の「学問のすゝめ」の活版初版本など、古代、中国、朝鮮半島、日本における漢字文化の数々の貴重なコレクションが展示されている。

モリサワでは、森澤相談役が中心になって1984年から2006年にかけて「人間と文字」シリーズカレンダーを発行してきた。人類の貴重な財産である「文字文化」の伝承と発展を目的に、世界の文字史上重要な遺産を撮影取材してカレンダーにまとめたものだ。いわゆる4大文字体系を網羅し、世界各国の主要な文字をほぼ紹介するという成果を得た。

2007年からは、新シリーズ「日本の文字・仮名」カレンダーの制作に着手。「仮名」の姿に焦点を絞るという新たなテーマのもと、日本独自の文字文化を見つめ直しながら、現在も継続的に毎年発行している。

「文字は印刷の文化でもある」と語る森澤相談役は、今後もモリサワはその文化の伝承と発展に貢献する企業であり続けるとともに、「モリサワ・コレクション」のさらなる充実にも意欲を示している。

「モリサワ・コレクションは現在、印刷会社の新入社員研修会や小学校の校外学習などで見学・利用いただいている。事前予約制にはなるが、今後も多くの方々に対して広く公開し、『文字文化』に触れていただく機会を提供していきたいと考えている」(森澤相談役)