モリサワ、「文字と書物」のコレクションを公開展示[MORISAWA SQUARE]

「文字文化」伝承と発展に 〜 ウイリアム・モリス全刊本所蔵

文字の誕生は、人間にとって文化的な進化を促す大きな一歩だった。考えや思い、出来事などを文字として記録することは、それらのメッセージをより広く、より深く届けることにつながった。また、文字をとりまく文化は、「何を伝えるか」と同時に「どのように伝えるか」という課題を解き明かすことで、豊かな歴史を築いてきた。この文字文化に寄り添い、「文字を通じて社会に貢献する」という社是を掲げる(株)モリサワ(森澤彰彦社長)大阪本社ビルのショールームでは、「文字と書物」に関する数々のコレクションを公開展示している。今回、このコレクション収集に尽力した森澤嘉昭相談役の案内のもと、この「文字の歴史館」を訪れた。

「モリサワ・コレクション」が公開展示されているのは、2009年に完成した同社大阪本社ビル5階のショールーム「MORISAWA SQUARE」内。ここにはそのほか、本木昌造・活字復元プロジェクトが取り組んだ「蝋型電胎法」による鉛活字鋳造技法の再現と本木活字復刻の展示や、写真植字機の原理模型から初期の写真植字機、ガラス文字盤の製造過程が分かる素材をはじめ、一世を風靡したCRT方式の電算写植機「ライノトロン202E」なども展示されている。

「モリサワ・コレクション」は、森澤嘉昭相談役がおよそ50年の歳月を費やし、自らの足で収集してきたもの。アルファベット系と漢字系の2つの文字体系を軸に展示され、活版印刷の発明者であるグーテンベルク最初期の印刷本、全刊本を所蔵するウイリアム・モリスの「ケルムスコット・プレス」なども見ることができる。

アルファベット圏の文字

ラテン文字をはじめ、アラビア文字やインド文字など、最も多くの言語で使われているアルファベット。それぞれの文字にそれぞれの音を対応させた表音文字で、原シナイ文字やフェニキア文字がその起源とされている。さらに文字の歴史を遡ると、メソポタミア地方で生まれた楔形文字やエジプトのヒエログリフなどにたどり着く。これらは文字そのものが意味を持つ象形文字だが、やがて音声だけで表す文字も出現。楔形文字やヒエログリフはアルファベットの遠い祖先だと言える。

アルファベット、とりわけラテン文字は、聖書と結びつくことによってヨーロッパ世界に広く普及した。聖書による布教は写本の膨大な需要を生み、パピルスの巻子本から羊皮紙や子牛皮紙を用いた冊子本への移行という書物の大変革を促した。また、わずか20数文字で人間の音声のほとんどを表すアルファベットは、きわめて合理的な文字システムであり、それは活版印刷という複製システムを開花させる上で、きわめて有利だったと思われる。私たちが日々、親しんでいる書物という印刷メディアの発展には、アルファベットという文字が大きく作用している。

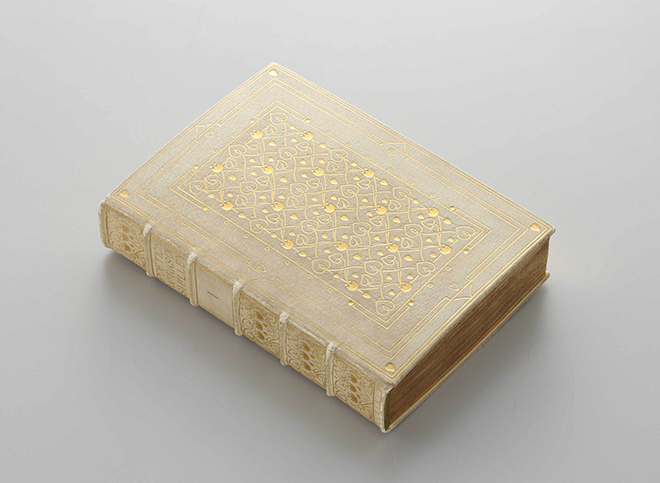

「モリサワ・コレクション」の中でも圧巻なのが、ウイリアム・モリスに関連する書物だ。19世紀後半、イギリスで最も傑出したデザイナーと言われ、美術家、詩人、作家、そして思想家としても活躍したウイリアム・モリス(1834〜96)が「理想の書物」の実現を目指してロンドン近郊テームズ河畔に設立した書局「ケルムスコット・プレス」。紙漉きから装丁に至るまで、徹底して理想の美しい本づくりを追求したこの私家版印刷所から生み出された書物群は、現在もなお世界で最も美しい印刷芸術と評価されている。「モリサワ・コレクション」では、このケルムスコット・プレスで生まれた世界の3大美書のひとつ「チョーサー著作集」(写真1)を含む全刊本53部66冊を所蔵。コレクションのなかでも、このケルムスコット・プレス全刊本は最大級の評価を得ており、その全貌に触れることは世界的にも難しくなっている歴史的な美書である。

その他にも、亡くなったことで本にならなかった「試し刷り」やモリス自筆の図葉、チョーサー著作集に挿画を提供していた友人のバーン・ジョーンズ(画家)自筆のスケッチなども展示されている。

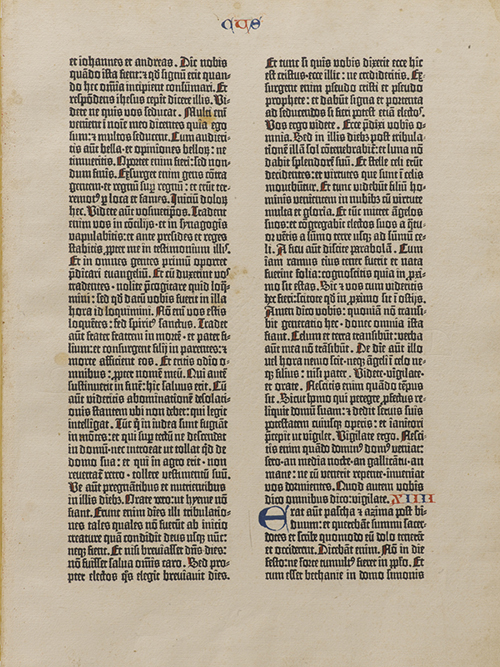

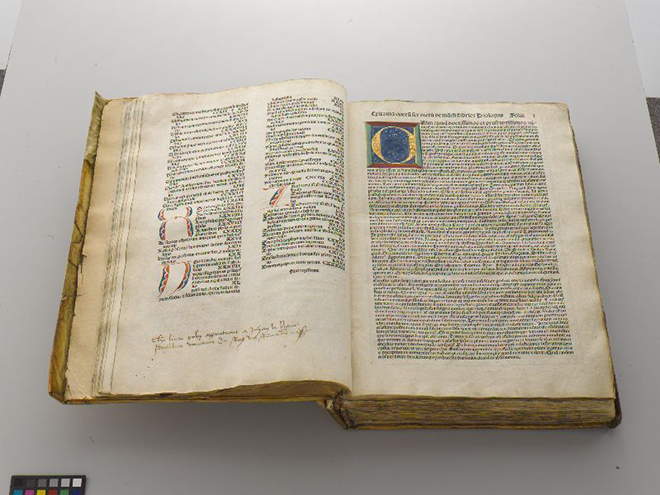

もうひとつの貴重なコレクションが「インキュナブラ」だ。グーテンベルク以来、15世紀末までに印刷された活版印刷物は約4万版といわれ、これらは総称して「インキュナブラ」(揺籃期本)と呼ばれている。「モリサワ・コレクション」では、グーテンベルクが完成させた最初の刊本「42行聖書」(写真2)の原葉やグーテンベルクの弟子であるシェーファーの代表作「48行聖書」、木版挿絵の豊富さや組版の質の高さが評価されているアントン・コーベルガーの「年代記」(写真3)などを所蔵、公開している。

また、イギリス1230年頃のゴシック体で手書きされたラテン語聖書「写本『聖書』」も、後の活版印刷本に忠実に再現されている点で興味深いコレクションである。

一方、一昨年末からは世界8大文明のひとつであるメソアメリカ文明の「マヤ文字」に関する展示が新たに追加されている(写真4)。マヤ文字はメソアメリカで最も発達した文字体系だが、全部で3万から5万位しかなく、それらのほとんどが約800ある文字素(漢字でいうと木偏とかワ冠など漢字を構成する要素)のいくつかが結合してできており、大部分は表語文字だが、音節文字も150個ほど見つかっている。モリサワ・コレクションでは、この文字が記された土器などが展示されている。