「無処理化」きっかけに刷版工程見直し進む|FFGS 技術本部副本部長 西川博史氏

開発の最優先項目は視認性 〜 コンサルプログラムでトータル支援

重要性増すカラーマネージメント

無処理版が普及したとは言え、全体のおよそ8割が未だに有処理版を使用しているという実態もある。我々は、そこに無処理版のメリットを的確に伝え、無処理版への転換を促すことが最初のステップだと考えている。一方で、無処理版を導入しても、印刷機が管理されていなければ上手くいかない。無処理化をきっかけにして、印刷の安定化や、それにともなうカラーマネージメントを見直すきっかけになっている。コロナ禍でクライアントの立ち会いができなない中、色の安定性、繰り返し再現性は重要で、信頼性のもとに仕事が運用されている。こういった状況下だからこそ、印刷周りの支援も我々の重要な役割だと考えている。

現在の小ロット多品種への対応には、無処理版によるアナログの印刷と、デジタルプレスの有効活用が必要で、これら両方の流れの最終的な成果物の色が安定し、要求通りの色再現性を維持することは必要不可欠となる。

FFGSでは、その環境を支援するプログラム「GA Smile Navi」を展開している。これは、印刷現場の品質管理を多角的に支援するサポートプログラムで、以前は、「Eco&Fast Printing」というプログラムによって「印刷の安定化」に重きを置いた活動を行ってきたが、そこにカラーマネージメントやコスト削減の支援という要素を加えている。

無処理版の場合、まず有処理版との網点カーブのマッチングから始まり、次に複数印刷機のカラーマッチングをしていく。次のステップでは「色は合ったが、立ち上げまでに時間が掛かる」となれば、「Eco&FastPrinting」の知見を生かした印刷機のメンテナンス支援を行い、稼働率を上げていく。

FFGSでは、「i-ColorQC」をはじめとした色の支援、印刷機のコンディション診断などの実績を組み合わせることで、無処理化においても体系立ったトータルなサポートを提供できる体制を整えている。

本来目指すべき無処理化の効果

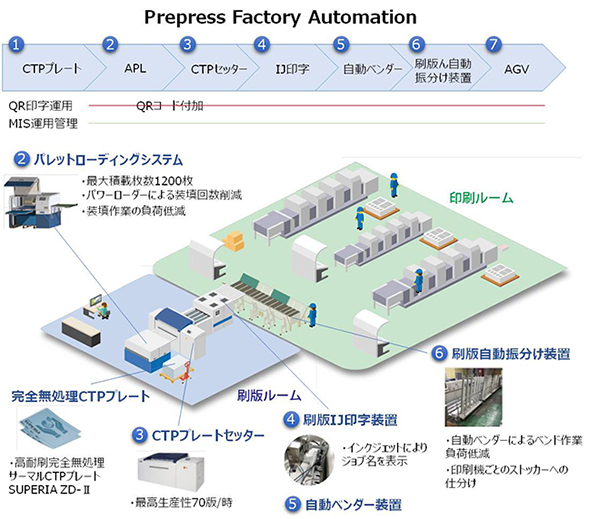

刷版システムの今後として、次にプレート出力後を如何に効率化するかということになる。もともと印刷機毎に違う版サイズであれば、印刷オペレータは目視で判断できるが、印刷機の版サイズがすべて同じである場合には、ひとつのストッカーに溜まった版の中から選別するのは大変な作業になる。そこで印刷機毎にストッカーを振り分けるという発想が生まれる。

さらに、出力後に自動で版曲げする場合、それを効率良くストックするために曲げた部分が重ならない状態でストッカーに送り込んでやる。FFGSにはそんなシステム構築の実績もある。ハンドリングによる刷版の傷などもなくなりトータル的な効率化にも繋がるわけである。

コロナ禍でより注目される刷版工程の無処理化。しかし、単純に自動現像機を排除するだけでは改革には繋がらない。無処理化をきっかけに、新たな取り組みや生産工程の見直しを進めることで本来の目指すべき効果が得られる。無処理化が経営や業務改善の第一歩となるわけだ。自動現像機を置いていたスペースに仕分けシステムを導入するというのもひとつの選択肢になるだろう。

前述の通り、まだまだ有処理版の比率が多くを占める中、FFGSは無処理化による印刷会社の工程改善に寄与するソリューションを今後も展開していく考えである。