「無処理化」きっかけに刷版工程見直し進む|FFGS 技術本部副本部長 西川博史氏

開発の最優先項目は視認性 〜 コンサルプログラムでトータル支援

Withコロナ時代を背景に、多くの印刷会社で刷版工程の見直しが進み、その中で工数削減による効率化やそれにともなう資材コスト削減といった効果によって無処理版への関心がより一層高まっている。完全無処理サーマルCTP「SUPERIA ZD」シリーズを中心に、この「刷版工程の無処理化」を推進する富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ(株)(辻重紀社長、以下「FFGS」)では、印刷工程まで体系立てたサポートプログラムで「無処理化による業務改善」をトータル的に支援している。そこで今回、FFGS執行役員技術副本部長の西川博史氏に、刷版工程の今後と同社ソリューションについてうかがった。

有処理版に近い性能

コロナ禍の中、お客様の中でも製造工程における様々な見直しが進んでおり、とくに刷版工程は、上流のデザインや制作と、一方では印刷と一体運用が可能ではとの構想になってきている。いま多くの印刷会社が、刷版の役割を上流/下流のいずれかに帰属させることで効率化を図ろうと考えている。我々はこれらの需要に対してサポートしているわけだが、お客様にどんなことを実現したいのかをヒヤリングすると「プレートをパレットに積んだ状態でCTPに装填できないか」、あるいは「あらかじめ印刷機が分かっていれば、出力時に機械毎のストッカーに仕分けできないか」という声があり、様々なパートナー企業と協業しながら、要望に応じた運用やシステムを提案している。「完成されたシステム」ではなく、お客様の実態や運用状況に沿った形でカスタマイズを行っている。

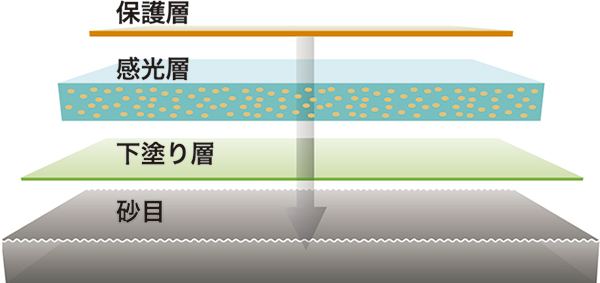

一方、刷版周辺で最も課題となっているのが自動現像機のメンテナンスに関わる部分である。液の管理や廃液処理などの様々な課題が、無処理版という技術が普及したことで大きく見直されている。無処理版が発表されてから十数年が経過するが、ここにきて現状の有処理版に近い性能を持つ無処理版が完成しつつある。自動現像機を排除することで、作業工数の削減や、それにともなう資材コストの削減に寄与することを、お客様もすでに実感しており、生産効率、コストの両面で大きなメリットを享受できるシステムとして普及が進んできている。

視認性向上を目指した製品開発

当社の無処理版「SUPERIA ZD」シリーズの開発コンセプトは「刷りやすさの追求」。印刷に寄り添う形で開発を進めてきた。目指すところは「なるべく印刷機に負荷を掛けず、使い勝手の良いプレート」である。

これまでは視認性を犠牲にしてきた部分がある。視認性は、お客様の中には「ジョブが判別できて、仕分けさえできればOK」という会社もある一方で、日本の運用として、検版や次工程保証という文化が根付いている。単純に仕事を仕分けるための判別ならば「色玉を見やすくする」「ジョブ表示のフォントを大きくする」などの工夫で良いが、店名差し替えなどの場合は、版数も多く、それを仕分けるための判別も煩雑になり、視認性は重要になる。

視認性は、プレートを出力した段階だけでなく、さらに経時劣化による視認性の低下を抑制することも重要になる。例えば金曜日の夜に出力して、月曜日に印刷する段階で、視認性を維持できている必要があり、これを実現できる無処理版が必要である。

次工程保証という面では、「版面を測定する」という要望は少なくなってきている。当社の自動現像機は、自動管理をしていること。また、無処理版によって現像液による疲労や感度の振れがある範囲で生じる有処理版と比べて、露光だけで完結する無処理版の方が安定性は高く、印刷機のメンテナンスをしっかり実施していれば一定の範囲に収まる。網点測定が必要な場合には、当社の無処理版は染色液を使用してコントラストを持たせることができる。

さらに、耐傷性も生産効率を大きく左右する要素で、もともと「SUPERIA ZD/ZP」はこの耐傷性に強みがあるが、まだまだ高める余地はあると考えている。

具体的なスケジュールは発表できないが、近々、視認性を強化した無処理版の新製品のリリースを予定している。

刷版工程の無処理化でひとつの障壁になっていたのは「目視による検版」である。いまではRIPによる演算の信頼性は高まっていること、版に対する露光位置などもRIPで事前に確認とその修正が仕組みで対応できるようになってきていることから、その必要性は薄まりつつある。

奇しくもコロナ禍が刷版工程の見直しを加速させ、将来に向けた課題の洗い出しが進んでおり、改革ポイントとして刷版工程がクローズアップされつつある。