モリサワ、フォント事業の市場拡大へ - 海外事業、SDGs達成に重点

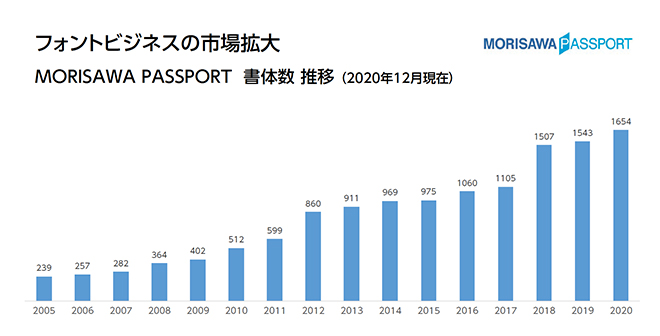

「MORISAWA PASSPORT」1,654書体に

ポストコロナに向けた3つの重点指針

同社は、経営計画において、「フォントビジネスの市場拡大」「海外事業の強化」「SDGs達成に向けた取り組みの推進」という3つの重点指針を掲げている。

▽フォントビジネスの市場拡大

主力商品である「MORISAWA PASSPORT」は、UDフォントや多言語フォント、グループ会社のフォントのほかに、ユーザーアンケートで要望の多かったジャンルの開発にも注力している。今年度はデザイン系フォントのほか、新たに計111書体を追加している。サービス開始の2005年が239書体だったのに対し、2020年の収録書体数は1,654書体(日本語のみ)におよんでいる。

昨年11月にリリースした新書体は、手書きや活版印刷のニュアンスを持ったあたたかみのある和文書体のほか、ラテンアルファベット、キリル文字、ギリシャ文字、およびベトナム語用文字をカバーするセリフ体の欧文書体などが含まれ、また人気和文書体にペアカーニングを搭載したAP版も追加されている。

一方、一昨年リリースしたフォント提供アプリ「MORISAWA PASSPORT for iPad」は、プロのグラフィックデザイナーを中心とした既存ユーザーに加え、趣味でデザインを楽しむ個人層にも広く利用されている。また、昨年10月から使えるアプリに「Adobe Illustrator iPad版」も登場したほか、11月には漫画家・イラストレーターの安倍吉俊氏をゲストに迎え、「CLIP STUDIO PAINT」とのコラボイベントを開催。新書体も随時追加するなど、今後もさらなるユーザー拡大を見込んでいる。

▽海外事業の強化

欧文スーパーファミリー「Role」が、「PRINT」の新ウェブサイトのオフィシャルフォントとして採用され、タイトルや本文などで利用されている。「PRINT」は1940年に創立されたアメリカの著名なデザインメディアで、同メディアの編集チームは、米国グラフィックアート協会の名誉会長や、ニューヨーク・タイムズで30年以上にわたりアートディレクターをつとめた編集者など、米国デザイン業界を代表するデザイナー、ライター、編集者により構成されている。世界有数のフォントメーカーのモリサワと、世界的書体デザイナーのマシュー・カーター氏とのコラボレーションで生まれた書体という斬新さに加え、デザイン、ウエイトの豊富さが編集チームから高い評価を得ている。

▽SDGs達成に向けた取り組みの推進

モリサワは、「文字を通じて社会に貢献する」を社是とし、創業以来、社会価値の創造を目指してきた。そのルーツは創業者・森澤信夫氏が1924年に「写真植字機」を発明したことにある。

「根っからの技術者であった森澤信夫には、世に役立つ創造に挑戦する姿勢と、どんな課題にもごまかしたり逃げたりしないという純粋な実直さがあった。時代を経て、その志は先人たちから私たちへと受け継がれ、今のモリサワがある。これからもモリサワは、文字とお客様の視点を常に持ち、長年培ってきたフォント開発や組版技術によって、SDGsの達成をはじめとする社会課題の解決に努めていく」(森澤社長)

2020年1月には「ダイバーシティ推進宣言」を行い、社内に専門部署「ダイバーシティ推進室」を設置。また8月にはSDGs達成に向けたトップメッセージを公開し、特設ページも開設した。ページ内ではトップメッセージのほか、持続可能な社会のためのビジョン、サステナビリティと関わるモリサワ製品やサービス、企業活動などを紹介している。

そこで同社の製品・サービスのどのような部分がサステナブルな社会、SDGsの達成に貢献できるか。

まずは「UDフォント」。文字情報を正確に伝えたい場面に効果を発揮するフォントで、和文以外にも幅広く多言語に対応している。SDGsへの貢献という観点から考えると、「弱視や高齢者にも見やすい、読みやすいフォントを提供」「読み書きが苦手なディスレクシアの子どもたちに配慮したフォントを教育現場に提供」「各種文書・資料、プレゼンテーションや看板、公共物の情報を正しく分かりやすく伝える情報のユニバーサルデザイン化を支援」「言語を問わず正しく情報提供ができるよう文字情報の多言語化を支援」などの点が挙げられる。とくに2020年は、三重県いなべ市とUDフォント活用を含む包括協定を締結したほか、各種製品で「UDデジタル教科書体」が採用されるなど、教育分野や公共性の高い分野でも活用が広がっている。

次に「MCCatalog+」。紙媒体をデジタル化し、手軽に配信できるサービスで、時間や場所、言語にとらわれず、情報発信から閲覧環境まで、ワンストップで最適な環境を提供する。これもSDGsへの貢献という観点から考えると、「国籍に関わらず、公共情報が取得できる多言語化を支援」「より多くの人に公平な情報提供ができる多言語化、読み上げ機能、動画や音声など、豊富な配信方法に対応」「多言語での情報配信によりグローバルな情報伝達を実現」などの点が挙げられる。とくに読み上げ機能については、外国人だけでなく、目の不自由な人や高齢者への配慮にも役立てることができる。現在、地方自治体での活用数は全国の約1割となる170を突破するなど、広く利用されている。「今後は、幅広い言語話者にサービスを提供する企業や組織、世界各国に拠点がある企業などでの活用も視野に入れている」(森澤社長)

また、社外向けの取り組みだけでなく、同時に社内への普及、啓発活動も行っている。全社向け情報サイトの開設をはじめ、社内報の発行、手話勉強会やパパママランチ会の開催、管理職向け研修の実施など、様々な面から取り組んでいる。

「印刷業界のみならず、日本全体で厳しい状況は続くが、新型コロナウイルスにより引き起こされたパラダイムシフトを恐れず、新たな事業機会として前向きに捉えていきたいと考えている。社会環境の大きな変化の中、喫緊の課題への対応で1年が終ろうとしているが、来たるポストコロナに向けた取り組みはすでに始めている。長年にわたり支持をいただいている印刷・出版・グラフィック業界の皆様に、新たなフォントの利便性と価値を提供する取り組みはもちろん、加速する社会の多様化に応えるべく、ユニバーサルデザインフォント、多言語フォントの開発に一層注力する。さらに、昨年度まで取り組んできた一般企業、学校、官公庁へのアプローチに加え、海外ユーザーのシェア拡大にも重点的に取り組んでいく」(森澤社長)