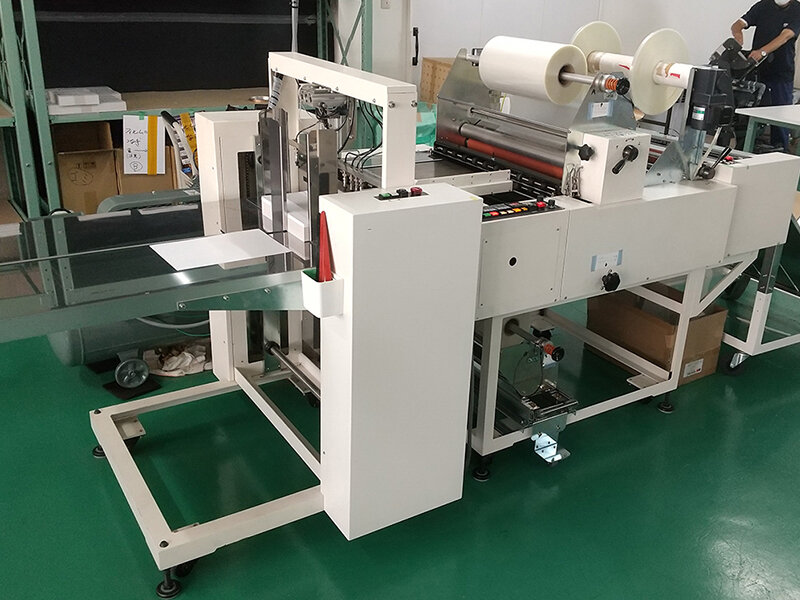

「安全面」の不安を解消〜勝田断裁機を初導入

ソフトクランプなどの安全機能を評価

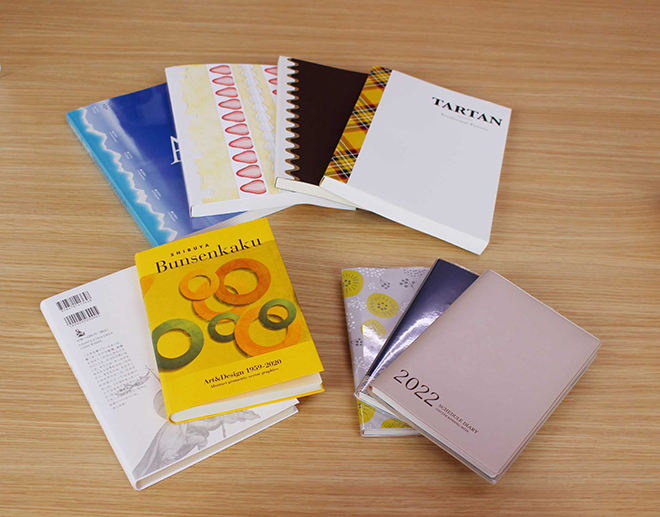

手で押さえなくても閉じない製本「クータ・バインディング」で知られる(株)渋谷文泉閣(本社/長野市三輪荒屋1196-7、渋谷鎮社長)の並製本の生産能力は日産20万冊。同社では創業以来、某メーカー一筋で10台以上の断裁機を設備し、その大量の製本受注に対応してきた。ただ、断裁精度やサービスには満足していたものの、「指を挟むなどの細かい事故が時折発生していた」と渋谷社長。社員の安全を守る責務のある経営者として、常に不安を感じているところがあったようだ。そんな同社は2020年2月、勝田製作所の断裁機を初導入した。決め手となったのは、ソフトクランプなどの安全機能。渋谷社長は「安全面の不安を解消できた」と、経験の浅いオペレーターにも安心して使ってもらえるようになったことが最大の効果だとしている。

コロナ禍に製本の可能性を広げる2つの新技術を開発

長野県という、地方でありながらも日本の「真ん中」に位置する渋谷文泉閣。同社はその地の利を生かしてこれまで、北から南、西から東へと距離感を感じさせない機動力で訪問営業を柱に業務を拡大してきた。

そのような中、「コロナ禍」という自社の強みを封印せざるを得なくなった状況は、同社にとって大きな壁となったことは言うまでもない。渋谷社長は「オンラインセミナーやオンライン工場見学会などで情報を発信し続け、いかにしてウイズコロナの状況の中、そしてアフターコロナへ向け受注を呼び込むかに注力した」と話す。そのような中、クータ・バインディングや上製本、ネットワークを活用してワンストップで印刷から製本までを受注するシステムに加えて、製本の可能性を広げる新たな技術として開発したのが、デザイン背巻「D-SPINE(ディー・スパイン)」だ。

「D-SPINE」は、今までの背巻に比べて自由度が高く、様々なデザインに対応可能。表紙とは違った「質感」の紙やクロスを背巻きに使えば、表情豊かな本を作ることができるほか、背巻を「型抜き」すれば立体的なデザインとなり、これまでにない個性的な装幀も演出できる。また、背巻きに「印刷」すれば、表紙のデザインを変えることなく簡単にバリエーションを広げることができる。色を変えることで、簡単に目を惹くシリーズにすることもできる。

このほか、同社はこれまでは技術的に難しかった「丸背」にも仮フランス装が可能になった。このように、同社ではコロナ禍の現状を逆に現状を変える絶好の機会と捉えて新しい取り組みにチャレンジしている。

「人生ままならないことが多々あり、またコロナ禍のように、人間の力が及ばないどうしようもないことも起こる。人を支えてくれるものは様々なものがあるが、その1つが間違いなく『本』であると信じている。日々そういう本づくりに携わっていることに誇りを持ち、さらに技術を磨いていきたい」(渋谷社長)

そして、そのような同社の製本技術を陰から支える「断裁機」の陣列に新たに加えたのが、これまでになかった勝田製作所の断裁機だ。昨年2月に導入し、主に本文以外の別丁専用の断裁機として活用している。

社員に安心して使ってもらえる設備として勝田断裁機を導入

「毎朝、誰よりも早く6時過ぎには出社し、仕事の進捗状況を隈なく確認するのが日課」。渋谷社長は学卒後、数年間他社に勤めた後に二十代前半で同社に入社。約8年間、現場の仕事を覚え込まされた。

「先代から、急に辞めてしまった社員の持ち場に回されることが多かった。当然、何の引き継ぎもないため分からないことだらけだったが、現場の仕事は好きだったため、どのような仕事もやった。その経験により、とりあえず何でも扱えるというのではなく、現場の設備はすべて、どの社員よりも効率よく使いこなすことを目標として取り組んだ」(渋谷社長)

そんな、現場あがりの経営者だからこそ、社員の怪我や事故には人一倍神経質になるところがあるのかも知れない。オペレーターを育成するとき、技術指導以上に安全指導を厳しく行うのが渋谷社長の方針だ。

「もちろん、どのような機械でも、使い方を間違えれば怪我はするが、断裁機で怪我をした場合は重傷化する。今でこそ少ないが、昔は腕を一本落としたとか、指を落としている断裁職人を見ることは少なくなかった。自社の社員にそのような思いはさせたくない」(渋谷社長)

大事な社員に怪我をさせれば、本人だけでなく家族も悲しませることになってしまう。また、自分自身も経営者として社員の安全を守るという重大な責任がある。それならば、「安心して社員に使ってもらえる機械を導入していきたい」という思いが渋谷社長にはあったという。