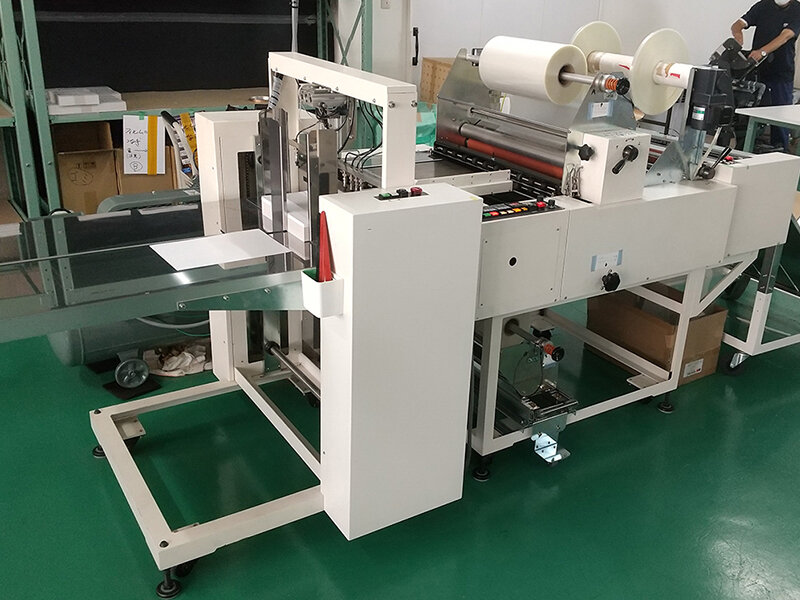

勝田製作所、設立60周年で中浜工場竣工〜組立スペース拡張、特注需要に対応

IGAS2023では断裁フローをシステムで紹介

2022年、会社設立60周年を迎えた(株)勝田製作所(本社/大阪市城東区鴫野、勝田忠司社長)は、大阪市城東区東中浜7-3-22の地に「中浜工場」(旧中浜倉庫)を竣工し、10月11日より稼働を開始した。将来的な特注機の需要拡大などを見据え、老朽化した設備・建物を再構築(リストラクチャリング)することで、多様なニーズに今後も迅速に対応するための体制を整えた。業界の明るい未来に貢献していくための、新たな一歩を踏み出した。

製造力×開発力×営業力で「真」の断裁機専門メーカーに成長

「フレンド断裁機」の愛称で親しまれ、今やその名を業界に轟かせている勝田断裁機。そのメーカーである(株)勝田製作所は、1934年に勝田忠司社長の実父・勝田義一氏が、現在も本社のある大阪市城東区鴫野の地で機械加工業として個人創業したことに始まる。その後、戦中、そして戦後の高度成長期の中、醸造機械、段ボール機械、印刷機械等の機械製造・修理の経験を経て、1963年、断裁機専門メーカー(株)勝田製作所が誕生した。

発足以来、全国の主に印刷、製本業界に断裁機とその周辺機器装置の開発・製造を行い、紙締めの高速度油圧機械をはじめ、断裁寸法の磁気記憶から半導体メモリ記憶へ、そしてコンピュータ断裁機への展開など、独自のアイデアとチャレンジ精神で継承・深化・拡張を続け、今や業界になくてはならないメーカーとして、信頼と実績を積んでいる。

かつては、断裁機メーカーは国内だけで10社以上が存在していた時代もあった。しかし、現在は市場縮小により3〜4社に減少している。3代目の勝田忠司社長に、自社が断裁機メーカーとして生き残ることができた理由について質問したところ、「今はまだ、途上の結果でしかない。このさらに先については分からない」としながらも、「製造力」×「開発力」×「営業力」の3つの要素の掛け算を大切にしてきた結果であったとの答えが返ってきた。

断裁機は、基本的にはユーザーごとの個別仕様の少ない、いわゆる「汎用機」が受注の中心となる。しかしながら、断裁機は、紙卸商、印刷、製本・加工など、多方面の工程で使われており、それぞれに使い方の特徴や要望がある。そのような中、「当社では小型〜大型まで、結果として多種多様な断裁機をラインアップすることとなり、小型もしくは大型のみの断裁機を製造していたメーカーと比較して、あらゆる要望に対応することができた」(勝田社長)という「製造力」×「開発力」が、差別化のポイントになったようだ。

また、ワイド液晶タッチパネルなどで簡単な操作を実現する同社のコンピューター断裁機「JMC」は、様々なユーザーニーズを取り入れながら日進月歩の開発を続けてきた。現在のバージョンは第7世代機となり、継続的な開発が続けられている。そして、安全性に優れていることで定評のある勝田断裁機の「ソフトクランプ機構」や「フィンガーセンサー」の開発は、断裁機の作業性を向上させただけでなく、断裁オペレーターの断裁事故を防止する画期的な機能として数多くのユーザーに高く評価されている。

勝田社長は「メーカーとして60年間、製造力・開発力を追求し、部材、機械加工、電気制御までも含めて、一貫して内製化にこだわったモノづくりの体制を構築してきた。自前主義も大変大切だが、今後はそれに捉われない柔軟性も必要と考えている」と話す。開発・製造は外部に頼らず、自社で行ってきたというメーカーとしての自信と誇りが感じられる。これが現在の高度な製造力・開発力につながっていると言えそうだ。

そして、「営業力」も同社が断裁機メーカーとして生き残ってきた重要なポイントだと勝田社長は強調する。これは、単なる営業担当者の「販売力」という意味ではない。断裁機の専門メーカーとして、技術的な知識を有した営業担当者を全国に配置することで、販売と同時にユーザーニーズを取り込み、そしてメンテナンスまでを円滑に行うための体制を整備していることを総合して「営業力」と表現している。

同社は現在、東京・大阪・福岡を中心に、自社の営業担当者を全国に布陣している。販売については協力企業や代理店に頼るところもあるが、「基本的に、メンテナンスについてはサービスもできる自社の営業担当者がサポートするようにしている。これが断裁機の専門メーカーとして、未来にわたって続けていく上で、大切なことだと認識している」(勝田社長)

「製造力×開発力×営業力」。同社はこの全方位対応の取り組みにより「真の営業力」を高め、競合メーカーとの差別化を図ることで、厳しい市場環境の中で60周年という歴史を刻むことができたわけである。